目次

o 4.3 いつの日か いかなる人の解くやらん この天地の大いなる謎

§ 4.6.1 『錦之土産』アナロジーから『霊界物語』の構造をみる

§ 4.6.2 『霊界物語』山河草木第64巻下の「木花姫命」

o 6.2 実現性は

はじめに

作成中です。不確かなことなど,まだ修正などできていません。2024/05/30

このページで論じる観点は,大本教の創始者である出口なお,その娘出口すみの夫出口王仁三郎が立てた教えを信奉そして活動していた父を尊敬するという立ち位置の著者のものである。ぼくは宗教二世にあたるのだろう。ただ,教団には属していない。できたかあ。

宗教二世への信仰の強制が,現在,大きな社会問題になっていることは承知しており,その観点から考えると,三代教主出口直日は,生まれる前から次のなおの神諭に出ているように,自らの人生を選択する余地なく,過酷な運命を背負っていたことは確かなことであろう。

————————————————(引用1はじめ)

霊界物語 > 第60巻 >

第5篇 金言玉辞 > 第21章 三五神諭(その二)明治三十二年旧七月一日付の出口なおの神諭に,

艮金神大国常立尊の三千年の経綸は、根本の天の岩戸開で有るから、悪の霊魂を往生さして、万古末代善一つの世に致すのであるから、神の国に只の一輪咲いた誠の梅の花の仕組で、木花咲哉姫の霊魂の御加護で、彦火々出見尊とが、守護を遊ばす時節が参りたから、モウ大丈夫であるぞよ。

(引用1おわり)————————————————

とあって,1902年(明治35年)3月7日,王仁三郎と二代すみの間に,出口朝野(後の三代直日)が生まれ,なおと王仁三郎によって,朝野が木花咲耶姫だと宣言された。1928年(昭和3年)には,二番目の夫高見元男(後の出口日出麿)(1897年(明治30年)12月28日生)と結婚し,日出麿が彦火々出見尊,となる。

朝野は三代教主として生まれながらに決定され,それを否応無く引き受けなければならなかったのである。朝野のような才能豊かな人にとって,このような自らの思いとは別のところで,神定めとして決定された境遇は,極めて過酷なものであっただろうが,出口なお,出口澄子,王仁三郎に,教団を託されて,周囲からの期待にも応えて,昇天されるまで,懸命に本人が思うところの世界を繋いできたのであろう。以下,敬称は省略する。

以上,2024/04/26挿入,2024/05/03,修正。

テーマ「三代教主は木の花姫か」は,ぼくにとって重要だ。出口王仁三郎口述『霊界物語』を信じることができるか,延(ひ)いては出口王仁三郎の教えを信じることができるか,に関わっている。三代教主が木の花姫だとすると,ぼくの王仁三郎信仰は瓦解する。

ぼくの三代教主の個人的記憶は,少年時のささいな印象に基づくものであるが,三代教主が普通の人なら全然問題ない。単に,「おばさん」の住居前の庭で目が合っての印象に過ぎない。愛に満たされた神(に近い存在)とされるから,ぼくは拘っている部分もある。

『霊界物語』での木の花姫の活躍は繰り返し述べられている。何らかの成果を謳う文脈で唐突に木の花姫が挿入されることも多々ある。三代教主に木の花姫が宿っているとするなら,『霊界物語』の記述は,単に「大本運動」または「出口家」の宣伝に使用されていると考えざるを得ない。二代苑主(出口すみ,澄子)昇天後だと思うが(創刊号はタニハで見つけたが未だ確かめていない),月刊誌『木の花』が創刊され,タニハの資料整理過程で『木の花』を斜め読みした感想では,三代教主は周辺に大いに盛り立てられてきたようだ。

1. 瑞御霊神業に対する半世紀に及ぶ破壊工作の結実

1.1 四代直美と栄二の放逐 昭和57年(1982年)

三代教主は自らの長女直美を神(王仁三郎)定めの教主と認めながらも,直美の夫「栄二」の思想が「社会主義的」であることを理由に,長女直美とともにいわば勘当し,三女の聖子(きよこ)(直近の下の資料1参照)を四代教主とした。『ウィキペディア』の出口直日,の項は,現大本本部の捏造が一方的に誌されており,ここでは当初掲載していた引用を削除した。

資料1(https://webcatplus.jp/creator/735428): 出口

聖子(でぐち きよこ、1935年2月19日 – 2001年4月29日)は、宗教法人大本の四代教主。 昭和10年(1935年)、三代教主出口直日・教主補出口日出麿の三女として出生。三諸齋(いつき)と結婚。昭和55年(1980年)、英国聖公会大主教座教会カンタベリー大聖堂で三代教主名代として能「羽衣」を舞う。

昭和57年(1982年)5月、教嗣となる。昭和63年(1988年)1月、直日の命により教主代行。三代教主のそば近くに長く仕え、その指導と影響を強く受けた。

平成2年(1990年)9月23日、三代教主直日の昇天により道統継承、四代教主となる。(2024/04/23閲覧,現大本本部の記述のようだ)

タニハに10部ほどあった次の冊子を参照した。『愛善世界』,No. 91, 1990.11.1,愛善世界(編者山本滋)発行,印刷: 島根印刷株式会社。

この号には,出口王仁三郎が直美を四代教主とした証拠の品やお歌などが披瀝されている。p. 30には,直美の,結婚(昭和20年4月16日)に関わる記事がある。それをそのまま,次に。

「聖師様,二代様のお帰りになった中矢田農園は明るさを取り戻した。しかし日本の戦況は日増しに悪化していった。終戦を迎える四カ月前,聖師様が自ら選ばれた栄二先生とお見合いして結婚をされた。直美様は数え年の十七歳という若さであった。」

直美の夫,出口栄二(旧姓家口)を聖師が選んだのは,栄二が有栖川宮熾仁(ありすがわのみやたるひと,直近の下の資料2参照)の落とし子の家系の子であることが世間的に認知されていたからと聞いていたが,確かめていない。

上田喜三郎(出口王仁三郎が出口家に養子に入る前の名前)は,伏見の上田家の親戚が営む船宿で有栖川宮熾仁と母よねが出会って授かった子供と和明はするが,確たる証拠が示された訳ではない。有栖川宮熾仁から御歌と懐刀を頂いたとする。この歌と懐刀については,毎日新聞1978年(昭和53年)12月10日号(京都2丹波版)などに紹介されてはいる。なお,戸籍上の父は母よねの養子である。

熾仁については次の資料2に。なお,この経歴を見ると,間違いなく,北朝系であり,おほもとの言い伝えなどでは南朝系とされる明治天皇以降とは異なる。朝日新聞の文化欄でのかつての著名な知識人丸谷才一が現令和天皇に男子の子が無い件で,北朝があるではないか,と書いていたのは印象深い。

資料2(国立国会図書館,近代日本人の肖像,熾仁親王): 天保6年2月19日 〜 明治28年1月15日(1835年3月17日 〜 1895年1月15日)。有栖川宮第9世。有栖川宮幟仁親王の第1王子。嘉永元(1848)年仁孝天皇の猶子(メモ:親族または他人の子を自分の子としたもの。養子,義子)となり、翌年親王宣下。4年仁孝天皇皇女和宮と婚約したが、和宮が徳川家茂に降嫁のため沙汰止みとなる。幕末以降国事に奔走し、慶応3(1867)年総裁職に就任し、戊辰戦争では東征大総督となり官軍を率いて東下、江戸に入った。明治10(1877)年西南戦争には征討総督として出征、その後陸軍大将となり、参謀本部長、参謀総長となる。日清戦争中に病没。

1.2 瑞霊聖師転覆事件 昭和7年(1932年)

最近,仄聞するところによると,昭和六年の満州事変後,昭和七年(1932年 元男と朝野結婚後4年ほど後)か,出口日出麿(旧高見元男)は王仁三郎に満州に派遣され,かなり危険な目に遭って(後述のようにむしろ積極的な隠退策動),そういう王仁三郎を早期に隠退させるべく策動し,それが王仁三郎に露見したようである。王仁三郎からの怒りを避けるべく,三代とともに列車に乗って日本海沿いに進み,北海道に渡り東部(釧路だったか)に逃れたという。その際,生まれて間もない聖子(後の大本本部の「四代教主」)を懐いていたというから,昭和10年大本事件の年であった。これは徳重高嶺から聞いたということであるが,当時の役職を考えると,徳重は大国以都雄(大国美都雄)から得た情報ではないか。

上掲の『愛善世界』同号には,徳重(1990)が掲載されている。

この詳細は余りに生々しく,おぞましいので,詳細は省いて事態の流れを示す。関心のある方は,愛善世界社への注文方法

リンクを通じて,バックナンバーの在庫を問い合わせる選択肢もある。徳重の記述は大本に関わる人々にはかなり広く知られていることのようである。他の情報ソースからもぼくは了解していた。

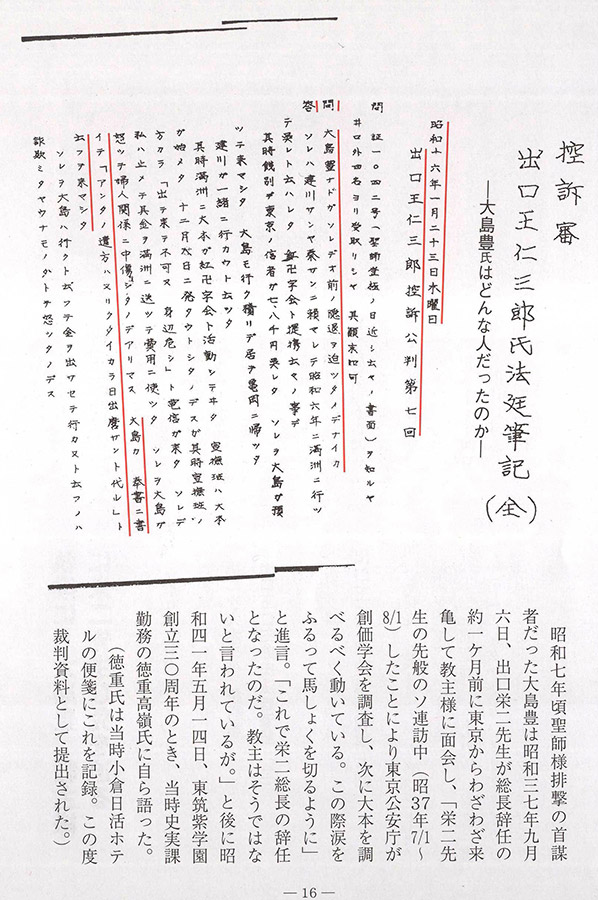

次の図1は,大本信徒連合会特別委員会(2005)の第一部末尾p.16に掲載された裁判資料である。この文献には,この資料そのものの書き下しはなく,ここにぼくが示したいと思う。敢えて適当な文字を宛てた部分もある。文章として流れを壊す部分は削除修正した。カタカナは頭に入りにくく,カタカナ部分をひらがなで表現した。漢字にルビを振ったり,漢字を今風に替えたり,語尾や句読点を付け加えたところもある。

なお,文献4にもこの図1にあたる資料について解説されている(p.114)ことを発見した。この解説では,王仁三郎の証言の臨場感や大島豊の役割部分などが,意図的に丸まる削除されていることに気付いた。これまで七十年史は宗教団体史として捨てたものではないと考えてきたが,一挙にぼくは七十年史も企業の社史同様,不都合なことには頬被りをしていることを確認できた。

「大島豊」は,大本七十年史編纂会(1967), 宣統帝問題 pp. 107-115, の,p.108に,1931年10月6日付け電文の発信者としては見えるが,瑞霊聖師転覆問題に係わっては完全に削除されている。

昭和十六年一月二十三日木曜日 出口王仁三郎控訴公判第七回

問 > 証一〇四二号「聖師登板の日近し出(いで)や」の書面を知るや。井口外(ほか)四名より受けとりしや。その顛末(てんまつ)(や)如何(いかん)。

問(裁判長) > 大島豊などが,その書面で,お前の隠退を迫ったので(は)ないか。

答(王仁三郎) > 昭和六年(1931年),建川(木庭追記: 少将)さんや泰さんに満州に行ってくれと頼まれた。紅卍字会との提携が出来たという事でした。

その時,餞別として,東京の信者が七,八千円(用立てて)くれ,それを大島が預かって大島も行くつもりで,亀岡に来ました。

(以下に続く)

(続き) 建川(少将)(木庭追記: 関東軍参謀よりも組織上のより上位者)も一緒に行こうと言われました。この頃は,満州で大本は紅卍字会と活動していました。宣撫班(木庭追記: せんぶはん,占領地での懐柔工作単位)は大本が始めました。十二月八日に発とうとしたのですが,その時,宣撫班の方から「出てくるべからず,身辺危うし」という電信がきました。それで私は中止して,用立ててくれた金を満州(木庭追記: 在満中の日出麿総統補宛てか)に送って,(紅卍字会との提携の)費用に充てました。

この変更に対し,大島は怒って,(木庭追記: 私を陥れるべく)婦人関係の中傷をしたのです。大島は,「あんたのやり方はぬるくたい(木庭追記: ぬるまゆてきだ,てぬるい)から,日出麿さんと代われ」と言いつつ,奉書(木庭追記: 高位者がその意思・命令などを特定者に伝える際に使うもの)を私に渡して,(私が居た部屋を)出て行きました。大島は,私が行くといいつつ金を出させたのは詐欺のようなものだと怒っていたのです。(以上)

この王仁三郎の証言中の「奉書」が,この裁判資料の最初に出ている,証一〇四二号「聖師登板の日近し出(いで)や」である。この文面の意味は,「新たな聖師の登板が近い,さてもう」である。「いでや(感)」は,尚学図書編, 1989.『国語大辞典〔新装版〕』小学館, p. 194, によれば,二義あり,その最初の用例にあたる。〔「いで」を強めていう語〕いやもう,さてもう。軽く否定し,ためらう気持ちが加わる。

つまり,王仁三郎を隠退せしめ,あらたに日出麿を擁立するという宣言である。1931年(昭和6年)9月18日,満鉄柳条溝で鉄道の爆破事件が突発したがこれが満州事変の発端である。文献4, pp. 96-101, の「満州事変の突発」には,大本の動きが詳しく示されている。

————————————————(引用2はじめ)

王仁三郎の動きはこれ以降めまぐるしく,「(王仁三郎)聖師は東京方面に巡教中であった出口日出麿総統補に急電を発した。総統補は予定の巡教を中止し,二〇日に天恩郷に帰着,ただちに聖師と打合わせの上,早くも二四日には加藤明子・宇城省向を帯同して満州へ出発した。二六日には安東に到着し,三〇日には奉天(瀋陽)にはいった。そして奉天を拠点として,四平街(四平)・鉄嶺・開原・鄭家屯・公主嶺・長春・吉林・大連など,大本や人類愛善会の支部,道院・世界紅卍字会の設置されているところはあまねくかけめぐり,会員信者に面接して,それらの人々の不安の除去に努めた。

総統補の渡満は,時が時であっただけに,道院関係の信者会員から大いに歓迎された。総統補が四平街を訪ねたときに、道院ではつぎのような壇訓がだされた(「真如の光」昭和6・11・5)。

老祖の訓を奉じて伝ふ。抑も運霊(日出麿)再び中華に渡航せしは其機会絶好にして、万世不朽の大功徳を樹立するは即ち今回の行脚なり。其至清至光の霊性を運用し、各地に照翹せられ、到るところ霊光を感ずる者已に無数の災劫を化去し得べし。又今回将に待発せんとする険悪なる濁気も、法を設け之を化免すれば功徳更に言を待たず。只に中日両国の幸福のみならず実に世界人類の福祉なり。我道慈は世界の平和を促進し人類の幸福を企図するを以て主旨とす。運霊は霊に通ずるの第一の門徒なること已に詳知の事実にして今回の行脚は専ら災劫の化免に渡来し効果の総てに超越するもの、此の運化の賜に付尚一層勉励せられんことを要す。民国二十年十月九日[※]

総統補の渡満は「まさに待発せんとする険悪なる濁気も、法を設けこれを化免」するため、「専ら災劫の化免に渡来し、効果のすべてに超越するもの」とのべられている。したがって壇訓をあおぐ道院・世界紅卍字会員は、事変の災劫にさいして、天降った天使のごとく日出麿総統補の来訪をうけとったのである。

(引用2おわり)————————————————

壇訓(だんくん)は、古代中国の儒教の経典である『論語』の中に登場する概念で,孔子が弟子たちとの対話の中で述べた教訓や言葉のことを指すのだが,ここでは託宣のような意義を持つ。「壇訓をあおぐ道院・世界紅卍字会員は、事変の災劫にさいして、天降った天使のごとく日出麿総統補の来訪をうけとった」,という事実が,大島豊の動きと繋がることになるようだ。

日出麿(大本)総統補は,1932年(昭和7年)の1月にひとまず帰国している。総統補は,王仁三郎出発予定であった12月8日には満州に滞在していた。つまり王仁三郎の送金先は日出麿の筈であるが,人類愛善会満州本部関連では,1931年(昭和6年)11月6日には特派宣伝使として井上留五郎は派遣されていたし,高木鉄男は奉天に駐在せしめていたので,受取人が誰かは手許の資料ではわからない。

1.2.補1 大島豊と高見元男の関係

1931年12月8日時点での当該主役の年齢は,王仁三郎60歳,日出麿33歳,三代29歳,そして大島豊は31(または32)歳である。大島豊のネット上での著作は,ウェブキャットプラスでは,次のようになっている。サイトの大島の生年は間違っているようである。後掲の文献6, p. 100(引用4)によれば,生年は1899年または1890年で,没年は1978年になっている。

大島豊が王仁三郎に向かって,「あんたのやり方はぬるくたいから,日出麿さんと代われ」と言い放つ場が何故,成立するのか,気になった。日出麿と大島豊の間の関係から来ているものではないかと考えて,メーンキャストの年齢を確認したのであるが,二人が同年代というのは驚きであった。

|

大島豊 著 |

第一書房 |

1963 |

|

|

大島豊 著 |

日本放送出版協会 |

1949 |

|

|

大瀧武著 ; 大島豊著 ; 山羽儀兵著 |

光の書房 |

1948.3 |

|

|

グスタフ・シュトレムベルク 著 ; 大島豊 訳 |

第一書房 |

昭和18 |

|

|

大島豊, 山屋三郎 |

東亜研究所 |

1943.8 |

|

|

マッソン・ウルセル 著 ;

大島豊 訳 |

第一書房 |

昭和17 |

|

|

大島豊 編 |

文憲堂 |

昭和17 |

|

|

大島豊 著 |

小島書店 |

昭和15 |

|

|

大島豐著 |

第一書房 |

1940.7 |

|

|

山口高等商業学校東亜経済研究会 編 |

生活社 |

昭15 |

表1 大島豊の編著作品

大本七十年史編纂会(1964)の第二編第三章には, 大正十年(1921年)第一次大本事件に係わって,第5節 大正日日新聞,が配されている。その項「抵抗と閉社」には,大島豊と高見元男(日出麿の旧姓名)の名が見える。大正十年(1921年)第一次大本事件が国家権力によって捏ち上げられて,宣伝の主要機関の一つ大正日日新聞の経営が厳しくなってゆく。その状況について誌された文章の一部を次に引用する。

————————————————(引用3はじめ pp. 509-510)

当局は、「大正日日新聞」が大本の抵抗のとりでであるとみて、さらにあらゆる圧迫をくわえていった。それがために経営はいよいよ困難におちいり、七月二一日にはあらたに高木鉄男が社長となった。そして八月三日には、本社を大阪淀川の川畔にある天満筋四丁目に移転するにいたり、西村光月を編集長とし、岡本霊祥・高見元男(木庭追記: 1924年京都帝国大学文学部中退,1928年三代出口直日と結婚)・萩原存愛・吉島束彦・三谷先見・大深浩三らが新社屋にたてこもってなお発行を維持した。一一月二四日には、社長に御田村竜吉がついたが、経済的ゆきづまりはいかんともしがたく、一九二二(大正一一)年七月一五日には、ついに床次元内相の弟である床次正広にゆずって、大本との関係をたつにいたった。

地方における販売網は、大本記事解禁後ほとんど壊滅したが、信者はあらゆる困難にたえて神業奉仕のまごころをもって新聞の配布に努力をかたむけた。そのなかでも、東京確信会所属の東大生月足昴・大島豊(木庭追記: 東大生大島豊)・小山昇や慶大生嵯峨保二らは、通学のかたわら新聞配達して学業と神業奉仕を両立させていた。そのほか販売部面には苦学生がおおかったが、そののちに新聞界に名をなし参議院議員にもなった前田久吉や、作曲家の服部良一らもいた。綾部では藤津進が、最後まで一枚売りを続行して活動した。

(引用3おわり)————————————————

大島豊と高見元男は,第一次大本事件の社会的指弾下に係わらず,積極的に活動した帝国大学学生であり,議論も通わせたであろう。日出麿が出口家の養子になる前の友人であり,仲間と考えても差し支えないだろう。三代と日出麿が暮らす家,つまり王仁三郎と澄子の家にも自由に出入りができたであろう。そういう大島だから,王仁三郎に対する暴言も可能であったかも知れないのである。愚人は偉人のそばに居てその偉人を殊更蔑むというのは世の習いである。東京帝国大学法学部卒業という鼻っ柱は極めて高いのである。同大理学部出身のぼくの指導教授から聞いたことがある。「木庭君,旧制帝大に入学試験があったのは,法学部と医学部だけだ」,だから俺をそんなに高く見なくていいい,と言うような主旨であった。

1.2.補2 転覆工作の失敗

大本総統の王仁三郎を隠退させて,大本総統補の日出麿が替わる。このような工作が一体,可能なのだろうか。これは,次の1.2.補3 外務省の工作員か,で述べるが,何らかの政治的または経済的基盤を背景にしたものがあったと想像する。出口王仁三郎周辺には社会的に力を持ったスタッフが多数居る。王仁三郎はその人達にとってもカリスマである。救世主瑞御霊として大本の奉仕者や信者は王仁三郎を見ている。

大島豊の算段は余りに甘かった。日出麿と三代を納得させることはできたが,大島豊一派の謀計は当然ではあるが脆くも崩れて,先に仄聞した逃避行となるのである。三代は何故,王仁三郎体制の転覆に応じたのであろうか。常識を逸脱しているが,後掲の「2 伯耆国大山での垂訓」を見ると納得できるかもしれない。逃避行には大島豊も居たのではないか。

日出麿と三代の過ちを,王仁三郎はあっさりと許したのではないか。日出麿の役職名に昭和8年(1933年)以降も変化が無いように思う。ぼくが思うに,王仁三郎は大島豊の策動も大島が外務省の工作員であることも知っていたのだが知らん振りをしていたが,王仁三郎周辺の人々が察知して,日出麿以下の逃亡になったのだろうと想像する。王仁三郎に怒りは無かったと考えるのが妥当だろうと思う。だから逃亡した大島豊はそのままにして,日出麿三代の帰りをすんなりと受け容れて居るのであろう。日出麿も三代も受け入れられることは承知の助であった。

1.2.補3 大島豊は外務省の工作員

この瑞霊聖師転覆未遂事件で逃亡した。王仁三郎の日出麿と三代へのいわばお構いなしの処置は,大島豊に対しても,救い主の観点からは許される筈なので,まあ,逃亡したのだろう。玉置(2023)から次の引用4,引用5を抽出した。

————————————————(引用4はじめ p. 100,一部修正)

大島豊(1899,1900?-1978)は、もともと東京帝国大学(法学部)在学中の1920年(木庭追記: 大正9年,第一次大本事件の前年)に大本教に入信し、大正中期には大本教の東京布教の嚆矢となった「確信会」(木庭追記: 1919年大正8年10月19日に発足,初代会長浅野正恭)に所属して活動していた。第一次大本事件(1921年)の後、「大正維新」の理論的支柱であった浅野和三郎を批判して、教団内で存在感を高め、昭和初期には王仁三郎の秘書を務めるようになる。当時は主に東京の牛込支部に在籍し、「東瀛佈道団」が訪日し上京した際の接待や、満洲事変に際しての溥儀擁立工作など、連合運動の政治的工作に関わり(大本七十年史編纂会編,1967,p.108)、道院にも入信している。

その後事件前に、満洲国における政治運動をめぐって王仁三郎と対立して大本教を脱退したが、当時大本教幹部だった出口宇知麿によればその事情は次のようなものであった。大島は「軍部やその他との接触の多い方でしたので、もっと関東軍に密着して、宗教による本当のいみの宣撫工作を、王仁三郎先生にやらせたらいいという考え」を持っており、それを王仁三郎にすすめたが、王仁三郎は「宗教的な面で民族とつながってゆくのでなかったら、うまくゆかない」と自らは満洲国では宣撫活動は行わないことを主張し、大島の提案を蹴った。これにより「大島さんは大本をはなれた」(大本七十年史編纂会事務局編,1962,p.279)。

(引用4おわり)————————————————

浅野和三郎説への反駁が功を奏して王仁三郎の秘書にまで成り上がったとしている。出口宇知麿(でぐち うちまる、1903年(明治36年)1月15日 – 1973年(昭和48年)5月6日,大本教主補佐。出口王仁三郎の第三女八重野の夫)さんは,温厚かつ賢明な方なので,もちろん,瑞霊聖師転覆事件は自ら公にしないだろう。大本七十年史編纂会理事である。

事件前に大本教を脱退したとあるが,これは昭和7年の逃避行を契機にしたものであろう。引用4から見える大島像をより的確に捉えうる部分を次の引用5に示す。

————————————————(引用はじめ5, p. 97)

この紅卍字会と大本教は、1923年関東大震災の際、南京領事で両団体の信者 林出賢次郎の紹介によって出会い、すべての宗教は元来一つであるという「宗教統一」思想の合致を根拠に提携を決定したとされる。その後は、日中を越境して、宗教・慈善活動はもちろんのこと、黒龍会などのアジア主義者、関東軍、奉天軍閥、モンゴル王族などと関係しながら「満蒙独立国」建国を目指す政治運動など多岐にわたる活動を行った。筆者はこれまで、これら一連の活動を「連合運動」(1923-1935)として位置づけ、その活動実態を一次史料によって詳細に明らかにしてきたがその期間を1935年までとしているのは、言うまでもなく冒頭に示した事件によって連合運動が崩壊し、道院・世界紅卍字会は日本での活動基盤を失ったからである。

ところが意外にも、日本における紅卍字会の活動は「世界紅卍字会後援会」として、事件後も細々と続けられていた。旧大本教信者で事件前は王仁三郎の秘書として満蒙工作に関わっていた大島豊が中心となって1938年頃に設立された同会は、「日満支親善」「大東亜戦争完遂」など日本の国策支援を目的として、主に中国本土の紅卍字会の慈善事業に対する寄付や、紅卍字会の紹介を行っていた。こういった活動は、対中国「文化工作」を主眼とする外務省文化事業部の助成を受けながら、中国本土の紅卍字会とはほとんど関係なく行われた。

(引用5おわり)————————————————

「第二次大本事件によって連合運動が崩壊し,道院・世界紅卍字会は日本での活動基盤を失った」と考えていたら,「意外にも、日本における紅卍字会の活動は『世界紅卍字会後援会』として、事件後も細々と続けられていた。旧大本教信者で事件前は王仁三郎の秘書として満蒙工作に関わっていた大島豊が中心となって1938年頃に設立された同会は、(中略),主に中国本土の紅卍字会の慈善事業に対する寄付や、紅卍字会の紹介を行っていた。こういった活動は、対中国『文化工作』を主眼とする外務省文化事業部の助成を受けながら、中国本土の紅卍字会とはほとんど関係なく行われた」,というのである。大島豊が外務省といつ繋がったのかはわからない。

ただ,瑞霊聖師転覆事件を大胆にも起こした異様な自信は,すでに国家権力を後ろ盾にしていた可能性が高いようにも思う。大島豊本人が王仁三郎の秘書だと言っていても,王仁三郎からすると手許から離すと危険だから,そばに置いていたのかも知れない。王仁三郎の秘書というのは,出口宇知麿一人だとぼくは感じている。ぼくが知る三代教主のそばには,いつも出口宇知麿が居た。優しく賢明に。大島豊のような存在は王仁三郎の回りにはかなりの数が居て,本人たちは秘書と思っていたのである。この形について,王仁三郎自信が吐露したということを,最近,ある方から聞いている。

1.3 出口梓擁立事件 昭和二十二年(1947年)

聖師降しだけでなく,道統を転覆する流れはその後も続く。聖師晩年の昭和二十二年(1947年)には,三代の長男である出口梓(京太郎)を直美に代わって三代の次の教祖にする動きがあった。徳重(1990, p. 8)には,6月8日付の二代苑主の大福帳が掲載されている。

「この神の世継は女にきめてある。筆先にかたくかたく書き残してあるのに,此の間来たる人の話,梓が世継に仕組が変わりたとわ,そりゃ何を申すか,艮の金神様のお筆先を何と思うておるか,これが天地の規則に定まりておるのじゃ曲津めが,」

この部分を含む内容は徳重によると,「二代教主が大福帳にご染筆になられた日記を,私が昭和二十九年十月六日瑞祥館で謹写し,大本七十年史の資料として提供したもの」である。大本七十年史の記述の流れからすると,文献4(『大本七十年史』下巻)の第七編に掲載されているべきであるが,採用されていない。理事の名として,出口栄二(編纂会会長)を筆頭に,出口うちまる,出口虎雄,大国以都雄,佐藤尊雄,伊藤栄蔵,土井重夫,米川清吉,が並ぶ。三代教主の長男が絡む事件を社会的に公にするのはあり得ないことではある。理事会をたとえ通過したとしても,三代教主が許すわけは無い。

なお,道統と世継ぎという用語について確認したい。『国語大辞典 (新装版)』(p.1758)によれば,儒学の学派のことであり,世継ぎとは関連が無い。同書(p. 2434)によると,世継ぎとは本来,世の統治者としての天皇の位を継ぐこと,であったようだが,大本の場合は,単に,跡目を相続することである。文献7 (p. 7)の出口和明の発言には,「教主(よつぎ)と道統をペアで使い出したのは,昭和二十七年の三代教主就任の時から」とある。当時,誰かが使った用語であろうが,厳瑞二霊の教えを引き継ぐ神定めの教主というようなニュアンスがあって,重厚な響きがある。

文献7: 三代時代をふりかえって: よつぎとは何であったか. 研鑽資料(座談会 1990.10.03)愛善苑事務局.

二日前に送付頂いたもので,大本の現状を知る上で,大変勉強させて頂いた。

1.4 瑞霊聖師転覆から神定め四代直美放逐まで

大本信徒連合会特別委員会(2005, p. 16)を,上掲の図1に示している。図1下段には,次のように記述されている(一部編集)。

————————————————(引用6はじめ)

昭和七年頃の聖師様排撃の首謀者だった大島豊は,昭和三十七年(1962年)九月六日,出口栄二先生の総長辞任の約一カ月前,東京からわざわざ来亀して,教主様に面会し,「栄二先生の先般のソ連訪中(昭和三十七年七月一日〜八月一日)したことにより,東京公安庁が創価学会を調査し,次に大本を調べるべく動いている。この際,涙をふるって馬謖(ばしょく)を斬るように」と進言。

昭和四十一年五月十四日,東筑紫学園創立三十周年の際,徳重(当時史実課勤務)に,大島豊は自ら次のように語っている。「これで栄二総長の辞任となったのだ。教主はそうではないと言われているが」,と。

(引用6おわり)————————————————

引用6の内容を理解する上で,次の永岡(2013)は参考になり,その一部を幾つか,引用したい。

————————————————(引用7はじめ 『大本七十年史』とその後)

『七十年史』編纂が続くさ中の一九六二年一〇月、出口栄二は大本の総長ほか、ほとんどの役職を辞任することになった。この年の七月、栄二はモスクワで行われた「全般的軍縮と平和のための世界大会」に、日本の宗教者代表および大本・人類愛善会の代表として参加している。大会の後、中国仏教会の招きに応じて北京に移動し、周恩来首相や中国の宗教者らと会談を行って帰国した。だが、前述したように大本には栄二の積極的な平和運動にたいする反発が存在したうえに、彼の中国行きが葛藤を深刻化させることになる。大本は戦前以来、道院系の修養団体・慈善団体である紅卍字会とのつながりを保っていたが、戦後の同会は台湾(中華民国)を拠点としていたため、栄二が中華人民共和国との強い結びつきを示すことは、大本内部での強い反感を招いたのである。大本における栄二の立場を難しいものにした要因としては、さらに当時の日本の原水爆禁止運動そのものの混乱もあったと思われる。当初「未組織の、「保守」「革新」問わぬさまざまな市民の同時多発的な運動として始まった原水禁運動は、一九五八年の第四回原水爆禁止世界大会あたりまでは「超党派」の枠組みを保っていたものの、大会が安保条約改定反対の姿勢をとった一九五九年の第五回大会では、「安保闘争における政治性がそのまま大会の内容に反映される結果となっていく。

さらに一九六一年のソ連による核実験以降、「ソ連の核を防衛するという内向きの態度をとる共産党と、いかなる国の核実験にも反対の姿勢をとる総評・社会党や地婦連・日青協などの立場の間の亀裂が広がり、こうした分裂構図のなかで、多くの団体・人びとが運動から撤退していった。新安保条約批准反対を決議した人類愛善会および大本も、原水禁運動のこうした混乱と無縁でいることはできなかったのであり、平和運動の「政治化」にたいする危惧が高まっていたのである。

(引用7おわり)————————————————

出口栄二は1962年(昭和37年)10月には大本総長ほかの役職を三代教主によって「解任」されるのであるが,その直接の契機になったのは,「この年の七月、栄二はモスクワで行われた『全般的軍縮と平和のための世界大会』に、日本の宗教者代表および大本・人類愛善会の代表として参加している。大会の後、中国仏教会の招きに応じて北京に移動し、周恩来首相や中国の宗教者らと会談を行っ」たようなことであった。

永岡は淡々と書き綴っていて,栄二の大本での処遇について,日本の平和運動の混乱と結びつけてはいるが,これでは何も語ったことにはならない。三代教主とその周辺の思惑にこそ,栄二が放逐された原因があった。それを永岡は追求できていない。その最大の原因は栄二を放逐した現大本関係者から資料や証言を得ていることとも関連があるだろう。栄二側には聞き取りをしたのだろうか。大きな敷地に大きな建物があって,それなりに宗教団体として「世に認められている」側に偏っていないだろうか。

ソ連そして中国も世界平和を指向しての反核ではなく,米軍に遅れを取っている状況での陽動作戦に過ぎなかった。そういう流れが垣間見える時代であった。1964年にノーベル文学賞を辞退した知識人ジャン=ポール サルトルでさえも、ソ連を米国に対抗する「善」とし,中国の核保有を認めていた。日本の知識人たちはそれに反駁できなかったのである(ジャン

ポール サルトルほか,1967)。

図2は,1966秋,サルトルとボーヴォワールが慶応大学と人文書院の招きで日本に来訪した際の対話風景である。サルトル著作の翻訳を担った研究者が中心だったかと思う。再読の必要あり。二年前に偶然みつけて別の場所に移動した。さきほど,二匹の蚊を潰しつつ,探したがみつからない。

ぼくは70年安保世代ということになるが,サルトルが日本に来て知識人と対話をした記録『サルトルとの対話』人文書院(ジャン

ポール サルトルほか,1967)を,再版(1970.2.15発行)ではあったが,花のある実存哲学者サルトルとその友人で才女のボーヴォワールに憧れつつ,悩みつつ,読み込んだものである。サルトルの哲学書は判らないながら学部時代だけであったが読んでいて,最近,自宅の倉庫から人文書院から発行された一連の難解な哲学関係の著作を発見した。サルトルでさえも現状を認識できなかったのである。今を生きる,というのはそういうことである。

上掲の大本信徒連合会特別委員会(2005)での,大島豊の言動には不審なものがある。なにゆえ,彼は公安当局の情報を得ることができたのか。1932年(昭和7年)の瑞霊聖師転覆事件の際に一緒に逃避行をした仲間ゆえに,大島豊は三代教主に何度も会ってきて,そして,この日にも会った,と考えるのが自然であろう。大島豊の情報は嘘では無いように思う。ぼくの学生時代でも官憲はそういう活動をしていた。敗戦によって奇しくも得た世界でも優れた日本国憲法下であっても,官憲は戦前と大して違いの無い価値観と手法で,国民に対していたと感じている。そういう時代に先進的に平和運動を進めた栄二に対して尊敬の念を感じざるを得ないのである。

栄二の活動があったからこそ,綾部市が世界連邦都市宣言第1号(昭和25年)になっているのである。ぼくは近所の子供たちを連れて亀岡の神苑(天恩郷)内を遊び場にしていたので,ぼくの小学校5年生(昭和35年,1960年)の頃か,湯川秀樹博士夫妻が大本の万祥殿(ばんしょうでん)に参拝されているのに出会った。出てこられたところをお二人のそばで観察したのを覚えている。挨拶して貰ったかどうか,忘れてしまった。その日は父母にそのことを伝えた。その後だったか,五月五日子供の日に京都にでも連れて行けと駄々をこねたが,父の仕事場のみずほ会館で,弟と白髪抜きになった。昼食は,父お得意の「いさみ」の寿司を取った。見慣れぬお兄さんが父に資料を渡すために来た。そのあと,父にあのお兄さんは誰かと聞いたら,湯川秀樹の息子さんであった。湯川夫妻は大本の場を信頼していたのだと思う。そういう社会的繋がりを築いたのは栄二である。

徳重(1990, p. 10)には,には,瑞生大祭での三代教主の挨拶(『愛善苑』昭和五十五年(1980年)十月号)が引用されている。

————————————————(引用8 はじめ 『愛善苑』昭和五十五年(1980年)十月号)

大本の道は,道統の継承におきましても,人為のおよぶところではなく,教団の危機は,別のところにあるものと存じます。直美のもつ使命は,何人たりとも,これに替われるものではございません。

(引用8おわり)————————————————

とはいえ,その一年半後の昭和57年(1982年)5月26日には,大阪の都ホテル四階朱雀の間で,総長をはじめとする役員によって教嗣変更の諮問委員会が開かれて,三代教主の下,道統変更の手続きが取られたのである。上記資料1の「三諸齋と結婚。昭和55年(1980年)、英国聖公会大主教座教会カンタベリー大聖堂で三代教主名代として能「羽衣」を舞う。

昭和57年(1982年)5月、教嗣」という段になるのである。

なお,この諮問委員会の会合には地方の有力メンバーも参加していたが,直美と栄二降ろし,は全くの寝耳に水だったようである。それゆえにこそ,この諮問委員会の不埒な内容が広く流布されたのである。

この四代教主入れ替えは,聖師降ろし以来の勢力がついに目的を果たしたというべきなのだろう。この四代教主入れ替えの悪巧みには,日出麿逃避行の北海道東部(釧路だったか)の関係者も参加して亀岡市保津町の宿に再三集まっていたというのである。

聖師降ろしから四代教嗣の入れ替えまでの歴史的一貫性は,いくつかの仄聞と文献や資料から推定したものである。この事件を『霊界物語』から探し当てたいのであるが読み込みが足りず,その場面に出会えていない。ただ,正しい道統の復活の道筋のぼくの推理は,https://motochan.info/wp/koba-tsugimoris-onisaburo/the-chronological-chart-three-lineages-deities-reikaimonogatari/

に示している。

三代教主が道統転換に追い込まれていった状況は知る由もないが,聖師でさえも,日出麿三代一派の聖師降ろしの画策が露見しても,二代教主の次の三代を変更していない。神定めの観点から,聖師でさえも教主の入れ替えは越権行為なのである。その越権行為が三代教主によって成されたのである。

創業家が支配する企業ならばこの種のお家騒動は自然現象といっても良いだろうが,おほもとは,なおと王仁三郎の教えで成立している。その教えを根底から破壊してしまえば,何も残らないのである。この世は人事で決まるのである。

以上,2024/05/08修正。

1.4.補 四代ではなく瑞霊聖師の放逐

大本信徒連合会特別委員会(2005)の一部を次に引用する。事実関係の追跡に必要な部分にとどめる。

————————————————(引用9「第一部 なぜ栄二先生は提訴されたか?」, pp. 9-10 )

昭和五十六年(1981年)九月十三日の第五十六回大本総代会で祭教院廃止を決議し,九月十九日に新たな教則を施行した。そして翌昭和五十七年二月二日の第五十八回総代会で斎司家(木庭メモ: 祭祀家の誤りか)廃止,教学委員会廃止を決議し,二月四日に施行しました。(中略)。次の教主決定には祭教院の同意が必要であり,そのまとめ役は祭教院長であり,祭教院長は出口栄二で斎司家から出ていたのである。

(引用9おわり)————————————————

などとある。この文献では教学委員会廃止の意義について触れていないが,この教学院廃止こそ,この四代直美転覆の策謀の目的を知ることができるのである。

「1.3 出口梓擁立事件 昭和二十二年」があって,王仁三郎は昭和二十三年(1948年)一月十九日に昇天する。

以下,大本七十年史編纂会(1967, p. 835)に基づく。二代苑主の時代となり,二月四日,二代苑主によって,委員長も副委員長も再任される。教学局長は出口伊佐男,宣教部長は伊藤栄蔵,祭務部長は出口栄二,瑞光(天声社)社長には土井三郎が就任した。ここでの,教学局が三代時代の教学院で,祭務部が祭教院に対応する。出口和明は出口伊佐男の長男である。つまり,出口栄二だけでなく,出口和明も排除したのである。担当部局が潰されたら仕事ももちろんだが,給与が入らなくなる。それゆえに,出口和明は大本から離れて新たに愛善苑を立ち上げた,と考えて良いのではないか。

最近,四代聖子誕生後に入信されて二十年を経た方がタニハに来訪されて,「どうして和明さんの大本本部を離れることになったのかわからないので,大本本部の方に聞いたら,さあ,というような回答であった」と。こういう疑問は他の方からも出ていた。二代様が瑞霊聖師から引き継ぎ,より充実させた組織を,根底からひっくり返して,根こそぎ出口家の伝統を放り出すような権限が,果たして,三代教主とその取り巻きにあるだろうか。

この事実からこの一連の動きは,瑞霊聖師の放逐だったのである。「栄二は社会主義的」と標榜して実行された「改革」は,実は真っ赤な偽りだったのである。

次章に述べるように,出口王仁三郎『霊界物語』第六十巻『瑞祥』は,ぼくに三代とその周辺による事件を教えてくれた。そして,この事件を通じて,「三代教主は木の花姫か」を知ることになった。父昇天の後のタニハでのお祭りの際に,吉田ただを(2021年6月昇天)さんと二人だけで並んで坐っている時に,ただをさんから父の言葉を聞いた。木の花咲耶姫=木の花神(紙)裂くや姫。なお,『霊界物語』原文引用には,飯塚弘明氏の霊界物語ネットを利用させて頂いた。

以上,0:26,2024/05/11。

2. 伯耆国大山での垂訓

2.1 『霊界物語』第六十巻挿入節『瑞祥』

ここに取り上げる第六十巻,昭和四十五年二月十八日発行,には2枚の口絵写真があり,その一つは,聖師の生家があった穴太久兵衛池畔での出口聖師とご生母よね刀自のスナップ写真(大正14年4月6日撮影,部分切り抜き)である。この写真でみる出口朝野は聖師の母親に近い感じがする。撮影日からすると聖師(1871.8.27生)は五十三歳の筈だ。よねは七十歳余と。聖師着用の服は宣伝使服であろうか,五十三歳よりも若く見えるが。

霊界物語 > 第60巻 >

第1篇 天仁和楽 > 第3章 瑞祥,には,この口述の日(大正12年4月5日)か前夜に,皆生温泉浜屋に,二代澄子とのちの三代が訪ねてきたことが次(引用10)のように歌われている。ここでは三代は,「木花姫の御再来,御霊の守る肉の宮」とある。三代=出口直日は1902年(明治35年)3月7日生まれだから,この時は21歳である。聖師と出口直日の間で何らかの蟠(わだかま)りがあって,それが解決した喜びが歌われているようだ。

————————————————(引用10 はじめ)

時しもあれや聖地より,此世の泥を清むてふ,二代澄子と仁斎氏,木花姫の御再来,御霊の守る肉の宮,千代の固めの経綸に,遙々来たる松林,中に立ちたる温泉場,浜屋の二階に対坐して,役員信徒と諸々と,三月三日の瑞御霊,五月五日の厳御霊,三五の月の光をば,いと円満に照らさむと,互ひに誠を語り合ひ,誓ひを立てし,目出度さよ。

(引用10 おわり)————————————————

「此世の泥を清」めたのは二代澄子と仁斎氏で,「此世の泥」にまみれたのは木の花姫の肉の宮,ということだろう。「三月三日の瑞御霊,五月五日の厳御霊,三五の月の光をば,いと円満に照らさむと」,というのは厳瑞二霊のおほもとの維持と展開(口述の三五神諭にもある)を意味するのだろう。「互ひに誠を語り合ひ,誓ひを立てし」は尋常では無い。

この歌に続いて,段落を開けて,次の歌(引用)が続く。

————————————————(引用11 はじめ)

スメールの山の麓に二柱,並びて世をば開く今日かな。(メモ: スメール山は,古代インド世界観の中心にそびえる聖なる山であって,この場合は大山にあたり,二柱は,聖師と二代澄子を指している)

世の人を皆生かすてふ温泉場,救ひの船に棹さし進む。(メモ: この場合は,聖師と二代澄子を救う船に,二人が乗っていると考えれば良いのか)

天地の真純の彦の物語,此の世を澄子の司来たれる。

マイトレーヤ御代早かれと松村の(松村真澄),真澄の彦の笑み栄えつつ。

ミロクの世一日も早く北村の(北村隆光),月日の隆き光待ちつつ。

いとた加かき藤の御山の神霊(加藤明子),明したまひぬ常闇の世を。(メモ: 木の花姫の読込)

世を救ふ神の出口の瑞月が(出口瑞月),真純の空に輝き渡る。

マハースターマブラーブタ(大勢至)マンヂュシュリ(文珠師利),アバローキテーシュヷラ(観世音)尊き。

スーラヤ(日天子)やチャンドラデーワブトラ(月天子)やサマンタガン(メモ: 普光天子),守らせ給へ瑞の御霊を。(メモ: 瑞の御霊を守って欲しいと)

ダルタラーストラ・マハーラーヂャ(東方持国天王)ヸルーダカ(南方増長天王),ヸルーバークサ(西方広目天王)ヷイスラワナ(北方多聞天王),守らせ玉へこれの教へを。(メモ: 厳瑞二霊の教えを守って欲しいと)

(大正一二・四・五 旧二・二〇 於皆生温泉浜屋 加藤明子録)

附記 本日は暴風雨烈しく怒濤の声に妨さまたげられ是にて口述中止せり。

(引用11 おわり)————————————————

この引用11の部分には,聖師自ら,守らせ給え瑞の御霊を,守らせ給へこれの教を,とあって,大本運動がギリギリの危機に瀕していたことが想像されるのである。附記の「怒濤の声」というのは三代に係わる人々の声だろう。

第五十七巻序文 では幹部連が皆生温泉に集まっている様子が伝えられている。三代に関わる重大な事態に直面していたことがわかり,序や総説ではなく,『霊界物語』口述中の,この第六十巻第三章に,瑞祥〔一五二八〕,と銘打たれて,挿入されていることも,意味深いことである。

この集まりには,『霊界物語』筆記者のうちでも,中核をなす松村真澄,北村隆光,加藤明子,の氏名読み込み歌がある意味は大きい。木の花姫の肉の宮とする三代に関わる事件を目の当たりにしている中核の人々に,理解を求める意図が感じられるのである。

引用10 の直前には,次の歌(引用12)があった。

————————————————(引用12 はじめ)

綾の聖地を後にして,神洲最初の鎮台と,言ひ伝へたる大山(だいせん)を,救ひの船に乗りながら,眺めて茲に遠つ世の,生物語(いくものがたり)述べて行く。

(引用12 おわり)————————————————

神洲最初の鎮台というのは,「日本」最初の軍隊を配備した地方行政官庁ということだろう。玉国別の攻勢に月の国から逃げてきたバラモン教トップの大黒主(おほくろぬし,常世国生まれ,バラモン教教主大国別命没後,バラモン教大教主となってインドハルナの都(現ムンバイ,インド半島西縁)に割拠,八岐大蛇,『霊界物語小事典』より)が,斎苑の館から駆け付けた素戔嗚尊に征伐される。その舞台が大山(だいせん)ということだ。

霊界物語 > 第60巻 >

第2篇 東山霊地 > 第7章 方便

には,

玉国別が月の国(インド)のバラモン教を捧持していた人々の信頼を得て,イヅミの国スマの里の大地主は三五教の神殿を造営し,全財産を村人に分け与える段などが誌されている。父によれば,この玉国別は大本教団を指しており,聖師の思いはここにあることが理解できるのである。関連する文を次(引用13)に。

————————————————(引用13はじめ)

元来スマの里は何れも山野田畠一切、バーチルの富豪に併呑され、里人は何れも小作人の境遇に甘んじてゐた。併し乍ら日歩み月進み星移るに従ひて、彼方此方に不平不満の声が起こり出し、ソシァリストやコンミュニスト等などが現れて来た。中には極端なるマンモニストもあつて、僅かの財産を地底に埋匿くし、吝嗇の限りを尽くす小作人も現はれてゐた。然るに此の度、アヅモス山の御造営完了と共に、一切の資産を開放して郷民に万遍なく分与する事となり、郷民は何れも歓喜して、リパブリックの建設者として、バーチル夫婦を、口を極めて賞揚する事となつた。俄かにスマの里は憤嫉の声なく、おのおの和煦(わく)の色を顔面に湛へて、オブチーミストの安住所となつた。

(引用13おわり)————————————————

注記: マンモニストは,mammonistのローマ字読みで,現在の日本ではマモニストと表現する場合が多い。守銭奴のことである。

聖師が求めてきた「おほもと運動」は,現在のマスコミや知識人に類して,どっちつかずの,我関せず焉(われかんせずえん),の三代教主時代の態度とは異なるのである。自らの行動そっちのけで,道徳や倫理を語っても信者の救いにはならない。

以上,2024/04/24。05/01修正。

2.2 『霊界物語』第六十巻追加三篇

この第六十巻には,これまでのストーリーから外れて,全366ページの半分以上に及ぶ三篇が後に追加されている。第三篇 神の栄光,第四編 善言美詞,第五編 金言玉辞,である。第五編には三五神諭その一〜その六があって,上記事件に係わって,不穏な動きを押し返すなおの神諭が鏤められている。

『霊界物語』は巻号ごとに,ひとまとまりを成すが,この第60巻のみ,第二編で物語のストーリーが中断されているのである。第三篇〜五篇はストーリーとは全く関係の無い内容となっている。再録という形で,王仁三郎の口述は無い。第三篇は加藤明子によって5月15日付,第四篇は祝詞で担当者なし,第五編は北村隆光によって4月25〜27日付。非常事態である。

本巻はじめの序文に続いて,三つのお歌が配されている。

————————————————(引用14 はじめ)

天地のなやみを救う神人を,押し込めて見よ ないふるかみなり

愛善の徳に満ちたる神人を,知らずに攻むる,曲津神ども

一人の大気狂ひと,一人の大怪物の,正体を見る時

(引用14 おわり)————————————————

以上,2024/04/27。

この三つのお歌にある聖師の思いは,救世主の活動を,ちっちゃな頭の連中が三代を取り込んで,厳瑞二霊神業の破壊を策動し,おほもとを占拠しようとしていることへの,怒りである。瑞御霊が気に入らなければ,ちっちゃな頭の連中は,おほもとを出て,新たに道を開けばいいのである。そうはしない。ちっちゃな空虚な位置にしがみつく連中が居る。

第三篇 神の栄光,第五編 金言玉辞の各編で,この非常事態に直接的に係わると思われる文面を二三,ピックアップしたいと思う。第四編 善言美詞,は,祝詞の保存を意図したものであり,この文脈とは直接つながらない。

2.2.a 第三篇 神の栄光

————————————————(引用15 はじめ)

つねにそむき去りし子を,しのび泣く母のごと,神われらをまちたまふ,つみ悔いてかへれよと。

いづと瑞とふたはしら,つみの身もすくふなり,母のおもひ父のあい,くめどもつきぬめぐみを。

つみに汚れしものよ,神にかへり,千座を負はせる,母を見よや,手足の爪なき,御手をひろげ,生きよ栄えよと,まねき玉ふ。

(引用15 おわり)————————————————

2.2.b 第五編 金言玉辞

これは出口なおのお筆先を王仁三郎が整頓したのが「おほもと神諭」である。ここでは,三五神諭をおほもと神諭と読ませている。瑞御霊王仁三郎が厳御霊出口なおのお筆先を解読整理した結果ということで,三五神諭と表現したのであろう。引用1は,この第五編に収録されている。

————————————————(引用16 はじめ)

明治三十七年旧七月十二日:

変性女子の筆先は信用せぬと申して、肝腎の役員が反対いたして、書いたものを残らず一所へ寄せて灰に致したり、悪魔の守護神ぢやと申して京、伏見、丹波、丹後などを言触に廻りて神の邪魔を致したり、悪神ぢやと申して力一杯反対いたして、四方から苦しめてゐるが、全然自己の眼の玉が眩んでゐるのであるから、自己の事を人の事と思うて、恥とも知らずに、狂人の真似をしたり、馬鹿の真似を致して一廉改信が出来たと申してゐるが、気の毒であるから、何時も女子に気を附けさすと、悪神奴が大本の中へ来て何を吐すのぢや、吾々は悪魔を平げるのが第一の役ぢやと申して、女子を獣類扱ひに致して、箒で叩いたり、塩を振掛けたり、啖唾を吐きかけたり、種々として無礼を致しておるぞよ。是でも神は、何も知らぬ盲聾の人民を改信さして、助けたい一杯であるから、温順しく致して誠を説いて聞かしてやるのを逆様に聞いて居れど、信者の者に言ひ聞かして邪魔を致すので、何時までも神の思惑成就いたさんから、是から皆の役員の目の醒める様に、変性女子の御魂の肉体を、神から大本を出して経綸を致すから、其覚悟で居るがよいぞよ。女子が出たら後は火の消えた如く、一人も立寄る人民無くなるぞよ。さうして見せんと此の中は思ふ様に行かんぞよ。明治四十二年までは神が外へ連れ参りて、経綸の橋掛をいたすから、後に恥かしくないやうに、今一度気を附けて置くぞよ。この大本の中の者が残らず改信いたして、女子の身上が解りて来たら、物事は箱差したやうに進むなれど、今のやうな慢心や誤解ばかりいたしておるもの許りでは、片輪車であるから、一寸も動きが取れん、骨折損の草臥儲けに成るより仕様は無いから、皆の役員の往生いたすまでは神が連出して、外で経綸をいたして見せるから、其時には又出て御出で成されよ、手を引き合ふて神界の御用をいたさすぞよ。

(引用16 おわり)————————————————

————————————————(引用17 はじめ)

大正三年旧⒎月十一日:

綾部の神宮坪の内の本の宮は出口の入口、竜門館が高天原と相定まりて、天の御三体の大神が天地へ降り昇りを為されて、この世の御守護遊ばすぞよ。この大本は地からは変性男子と変性女子との二つの身魂を現はして、男子には経糸、女子には緯糸の意匠をさして、錦の旗を織らしてあるから、織上りたら立派な模様が出来ておるぞよ。神界の意匠を知らぬ世界の人民は色々と申して疑へども、今度の大事業は人民の知りた事では無いぞよ。神界へ出てお出ます神にも御存知の無いやうな、深い仕組であるから往生いたして神心になりて神の申すやうに致すが一番悧巧であるぞよ。まだ此先でもトコトンのギリギリ迄反対いたして、変性女子を悪く申して、神の仕組を潰さうと掛かる守護神が、京、大阪にも出て来るなれど、もう微躯とも動かぬ仕組が致して神が附添うて御用を為すから、別条は無いぞよ。変性女子の霊魂は月と水との守護であるから、汚いものが参りたら直に濁るから、訳の解らぬ身魂の曇りた守護神は傍へは寄せんやうに、役員が気を附けて下されよ。昔から今度の天の岩戸開の御用致さす為に、坤に落してありた霊魂であるぞよ。此者と出口直との霊魂が揃ふて御用を致さねば、今度の大望は、何程悧巧な人民の考へでも物事出来は致さんぞよ。

(引用17 おわり)————————————————

おほもとは,厳御霊と瑞御霊,二霊のみで成立していることの確認である。現代の価値に沿って宗教活動をすればするほど,この厳瑞二霊から遠のいて,おほもとを捨てることになり,世界を救うことにもならない,ということである。

2.3 『霊界物語』第六十巻総説と此の世の泥

本巻の総説は,三代が此の世の泥を被った後に誌されたものである。三代およびその周辺の動きはその二年前の大正10年の大本事件を経た結果ともいえよう。それを踏まえて,この総説が誌されたものと考えられ,この事件を契機に聖師が『霊界物語』口述に踏み切ったことが誌されているのである。この総説のはじめを次の引用18に示す。

————————————————(引用18 はじめ)

古人曰ふ、『善願あれば天必ず之を輔く』と。瑞月は神明の随々病躯を駆つて漸く神示の物語原稿用紙七万五千枚約八百五十万言、頁数二万四千、約九箇月の着手日数を要して、茲にいよいよ六十巻を口述編著しました。斯かる阿房多羅に長い物語を書いて識者より冗長粗漫の文章だと失笑さるる恐れ無きには非ざれども、今日の大多数の人々は古人に比して頭悩の活動力最も劣り、容易に深遠なる教義を真解すること能はず、且つ何事も上走りにて誤解し易く、為に三五教の真相や大精神を曲解し終には忌はしき大本事件を喚起するに到つたのは、返す返すも遺憾の至りであります。

017 上根の人は一言聞いて其真相を了解し、至仁至愛の神の大精神や大経綸を正覚すと雖も、中根下根の人々に対しては到底高遠微妙なる文章や言語にては解し得ない而己ならず、却て神意を誤解し、大道を汚濁する虞がある。故に瑞月は現代多数の人々の為に多大の努力と日子を費したのであります。

(引用18 おわり)————————————————

2.4 『霊界物語』第六十巻以降の転換

『霊界物語』の真善美愛シリーズが第六十巻で終了して,第六十一巻から第七十二巻までは山河草木となる。その第一巻と第二巻は讃美歌集となっていて,第六三巻から,真善美愛の最終刊第六〇巻のストーリーが受け継がれてゆく。第六〇巻から第六二巻までの,『霊界物語』のストーリーから外れた原因として,三代に係わる騒動が関係しているように思われるのである。

三代に係わる騒動の後,木の花姫の登場の存否を調べると,『霊界物語』については,山河草木寅の巻第六三巻には,次の二カ所に。第六五巻には一カ所,唐突に。

————————————————(引用19 はじめ)

第五章宿縁〔一六一二〕:

伊太彦はスダルマ山の麓に於て暫らく神懸状態となつてより俄に若々しくなり、体の相好から顔の色迄玉の如く美しくなつて了つた。これは木花姫命の御霊が伊太彦に一つの使命を果さすべく、それに就いては大変な大事業であるから御守護になつたからである。併し乍ら伊太彦は自分の顔や姿の優美高尚になつた事は気がつかず、依然として元の蜴蜥面であると自ら信じてゐた。

(引用19おわり)————————————————

————————————————(引用20 はじめ)

第一八章 夜の旅〔一六二五〕:

忽ち虚空に音楽聞え、芳香薫じ、カラビンガの祥鳥に取まかれて雲を霞と御姿をかくしたまふた。後振りかへり、伊太彦は幾度となく御空を仰ぎ見て、『木の花の一度に開く伊太彦が,心の空も晴れ渡りけり。天教の山より天降りたまひたる,木花姫の恵尊し,いたづきの身も健かになりにけり,神の恵の深きをぞ知る。

(引用20 おわり)————————————————

王仁三郎は強い危機感のもと,まずは,第六〇巻後半の三篇,第六一,六二巻に,讃美歌をまとめたのだろうと思う。

以上,2024/04/28,05/01修正。

3. 『霊界物語』第57〜72巻の口述筆記記録と人物などの日程

以下で論じる際に基礎となる『霊界物語』口述日程と事件などを整理して独立の章としてここに示す。第60巻第三章『瑞祥』,を理解する上で必要と思われた『霊界物語』の巻号57〜72については口述筆記日程順に並べている。『瑞祥』にかかわる事項も時系列に沿って挟み混んだ。

この表2を作成する上で参考にしたのは,『霊界物語』については,木庭次守編,木庭元晴監修(2010),出口王仁三郎著『霊界物語』,下記のオニペディア「出口大二」(引用21),飯塚弘明さんから提供頂いた『大本年表』である。なお,巻号/事実関係の列では,『霊界物語』にあたるセルを黄色に着色している。『霊界物語』口述筆記日程が他の用件などで大きく変動していることが見える。

オニペディアの「出口大二」の一部を次に引用する。

————————————————(引用21 はじめ)

大正3年(1914年)4月20日に弥仙山で行われた祭典の際に、当時13歳だった直日と12歳だった吉田兌三は、開祖出口直の言うがまま、訳の分からぬままに水杯を交わす。兌三は、4月9日に生後7ヶ月で帰幽した王仁三郎の長男・六合大(くにひろ)の生まれ変わり的存在と見なされて、澄子から直日の婿にと請われる。

大正10年(1921年)10月13日(旧9月13日)、第一次大本事件の責任を取る形で王仁三郎・澄子らは役職を下り、代わりに直日が教主に、大二が教主補に就任する。

大正12年(1923年)6月18日(旧5月5日)、直日と大二は結婚式を挙げる。直日は二十一歳。

しかし半年後の同年12月16日、王仁三郎は二人の結婚生活の破局を発表。

(引用21 おわり)————————————————

4. 三代の許嫁の結婚と破綻を通じて

4.1 神(なお)定めによって三代は大二と結婚

第60巻第三章『瑞祥』の記述内容や,その後の『霊界物語』の不条理とも思える構成について,原因を求めたいと思った。幸い,王仁ドットコム主宰の飯塚弘明さん,みいづ舎の山口勝人さんからの情報をきっかけとして,前章の「『此世の泥』にまみれたのは木の花姫の肉の宮」について,ほぼ三代を取り巻く環境を想定することができたので,推理の流れをここに示したい。

表2によれば,王仁三郎一行は皆生温泉に大正12年(1923年)3月20日から4月9日まで滞在している。『瑞祥』の口述筆記日は,大正12年(1923年)4月5日である。三代は井上,湯川とともに,3月26〜29日に滞在,二代は湯浅とともに,その後の,4月4〜8日に滞在している。聖師が三代と会って,次に二代と会って,二代の到着の翌日に『瑞祥』の口述筆記が成されている。二代滞在中に,『瑞祥』の口述筆記が成された。この口述筆記中には,二代も湯浅も同席していた筈である。そういう内容である。三代に何かが起きた。しかし,何とか,三代は了解したということになる。

では何に? この4月18日には三代と大二との結婚発表,二カ月後には結婚式(6月18日),そして,結婚の半年後(12月16日)には二人の結婚生活の破局の発表があった。この流れを見ると,「『此世の泥』にまみれたのは木の花姫の肉の宮」事件は,三代に絡む大二の仕業に起因するものと考えるのが自然と言えるだろう。結婚前にすでに問題があったが,二代の説得で三代が折れた状況の中,瑞祥が謳われたのである。

なお,表2の上段,また下の引用21に示すように,大正3年,直日と大二は出口なおの言うがまま,自らの意思とは離れたところで,水杯を呑んで婚約している。大正10年の第一次大本事件では,王仁三郎と二代は責任を取って辞職し,直日が教主に大二が教主補に就任している。

聖師には,なおの定めを無理に実行する気持ちはなかったように感じる。浅野和三郎中心に進められた「大正十年立替建直説」に対したスタンスと同じだ。二代を中心としたであろうが,なおの取り巻きも居て,なおの定めは絶対だった。聖師自らが当事者という思いはこの『瑞祥』では全く伝わってこない。僕の理解している聖師の力からすると,破局は見えていたかも知れない。しかし,不条理なうねりに抵抗する姿勢はない。抵抗しても止めることができないことも,承知だ。

愛善苑事務局(1990)の対談で,窪田の次のように発言している。

「私は,昭和二十一年から愛善苑に奉仕し,その後,昭和二十七年に直日さまが三代教主になられた時,驚いたことの第一は,『私は王仁三郎は嫌いだ』と広言されたことです。」

「わたしの『おほもと』編集の最後の時に,和明さんと三代さんとの対談をとらせてもらったのですが,聖師さまや二代さまの思い出は,ボロクソでしたね。開祖さまだけが慕わしい祖母で,その話を延々としてはったね。あの年になって,まだ両親に反発されていた。」

この意味では,なおが決めた大二との結婚について,なおの神定めについては幸い,こだわりはほぼ無いもの,と考えて良いのではないか。とはいえ,三代教主は教団代表の自覚が欠けていると言わざるを得ない。窪田はかなり優れた方で,その彼が薄給のなか,身を挺して大本神の少しでもお役に立ちたいと,働いてきた。そういう人の前で自分の父母故であってもボロクソに言う。一般企業創業家の社長とは責任の重みが違う筈だ。

4.2 二代と大二の九州巡教:不動岩から杖立温泉

表2の最上段の,大正11年10月8日〜11月3日の「二代教主,大二とともに九州巡教」の際の記事に対応して,加藤明子の随行記「筑紫潟 二代教主・三代教主補 九州巡教随行記」(飯塚弘明さんのWebサイト)がある。王仁三郎の大正12年8月7日〜9月7日の九州巡教よりも9カ月余り早い時期の訪問の記事になる。飯塚弘明さんのWebサイトにあるので,そのテキストを使わせて頂く。飯塚さんのサイトを見ると,元々の記事は,『神の国』誌の第六信(大正12年1月10日号, p.9〜),第六信続きと第七信(1月25日号,p. 12〜)である。

二代教主,三代との結婚前の三代教主補(大二)に加藤明子が随行したことになる。記事を見ると,谷村真友や熊本遊学中の八重野も一時,合流している。加藤明子は,入信前は山鹿周辺の女学校教師を8年間していたようで,その教え子も多数集まっている。この随行記の文体には,若く知性豊かな女性のエネルギーが漲っていて,ぼくの漠然とした加藤明子に対するマイナスイメージは払拭された。

この随行記を読むにあたってぼくが注目したのは,二代の人柄と神性,大二の人柄,であった。二代の大地の母的な言動,強い霊感,強健な体力を実感することができた。ぼくの名付け親二代への憧れを壊すものではなく,安心することができた。大二の人柄については,ネガティブな資料だけを見ていたので,意外であり,納得することもできた。後述するように,王仁三郎によって,大黒主の系統だと否定もされているので,大二のいわば普通の人柄を確認できて良かった。『瑞祥』で述べられている「『此世の泥』にまみれたのは木の花姫の肉の宮」,の推定をする上で参考になったのである。

以下,大二に係わる部分を飯塚さんのコンテンツから拾い出したいと思う。

————————————————(引用22 はじめ 第六信)

鹿本会合所は山鹿湯町を離れて物静かな米田村にあります。

二代様たいそう御機嫌にて、

「なんだか家に帰ったように気がのんびりした」

とおっしゃってお悦び。

思えば若松を振り出しに、停車場という停車場で新聞記者や写真班に襲われ、または角袖に歓迎されて、私どもも少々ウンザリしていた。

ここは田舎のこととて、面倒臭いことはなく、純朴な信者が赤心こめてかゆい所に手の届く御接待ぶり。お気に召すのも道理にこそ。

「明日もう一日ここに居たい」

と御講話が済んで二代様がおっしゃると、若先生も直ちに御同意になる。私にとってはこんな嬉しいことはない。随行という職務を決して忘れはしないけれど、つい十町ばかりのところには八年間在職した女学校がある。教え子たちが沢山にいる。聞けば一里ばかりの道を数十人の生徒たちが、今日も迎えに出ていてくれたのだとか。どうかして遇いたい。とこんなことばかり思うていた身には、二代教主のこの仰せは、天来の福音以上に有り難かった。

(引用22 おわり)————————————————

————————————————(引用23 はじめ 第六信)

二代様は御着の翌日こんなことをおっしゃいました。

「私はな、この御神前でお礼をしていると昨夜も今朝もあっちの方向からドエライ神様が来られるがなあ、サアーと来られる」

とおっしゃった。その方向は正に不動岩である。私どもは顔見合わせて、

「左様でございますか、分かりました、きっとそうでございましょう」

と私はここで不動岩のこと、それにまつわる伝説と因縁および霊界物語との関係のことをお話ししました。すると二代様は、

「そんなところならぜひお参りさせていただこう」

とおっしゃり、若先生もすぐご賛成になった。十月十八日、即ち霊界物語御口述の第一周年記念日に当たって二代教主は親しく不動岩に登られ、言霊別命の神像に対せられた。

(引用23 おわり)————————————————

————————————————(引用24 はじめ 第六信続き)

菊池支部は隈府町大字玉祥寺[※]にあります。支部長は田辺政雄氏。熱心な信者たちが方々から集まって来て、熱心にお話を伺いました。

夜を日についだお話、御揮毫にもいささかの御疲れもなく、お二方ともすこぶる御健勝。谷村氏は祖霊奉祭の件につき至るところの支部、分所において熱心に話をしておられます。若先生は屋中にあっても汽車中にあっても絶えず、筆を取っては天声社に指揮命令を発しておられます。ほかに社長として大々的暗中飛躍を試みておられますが、天機漏らず、結果はやがてお仕事の上に現れて参りましょう。も一つ、御歌袋が非常に膨れているのでございますけれど、中々お示し下さらないのです。これは皆さまの熱心なる懇請の力に待たなければ中々頂くことが出来ません。

翌十九日二代様は笹原義登氏の経営される農場に駕を枉げられました。前日若先生もお越しになりました。たいそううまくいっておると二代様非常に感心遊ばして笹原氏はここに面目を施されました。

(引用24 おわり)————————————————

————————————————(引用25 はじめ 第七信)

小国支部は海抜二千尺の阿蘇の外輪山を登りつめて、少し下ったところにありますので、私どもの自動車はこの外輪山を九十九折りに縫って上がって往きます。(中略)

「ああ綺麗だ。何という景色のよいところだろう。直霊さんに見せたいなあ。何ら浮世の塵に汚されない天然自然のこの神鏡、さぞ喜ぶことだろうに、私はまだこんな景色のよいところを見たことがない。ここに来て初めて生き甲斐があるような気がする」と二代様はお喜び。

「写真機を持ってくるのだった。残念なことをした。こんなよい景色またと見られるものでない」

と若先生も嘆息しておられます。(中略)

五人乗りの自動車の左端が若先生、中央が二代様、右端が私、その前に谷村氏と上野氏とが並んで腰をかけた。私はフックリした腰掛けで結構でしたけれど、谷村氏と上野氏は皮の堅い小さな腰かけが時々激しい上下運動をやるので、ずいぶんお尻が痛そうでお気の毒でたまりません。しかしあまり景色がよいので、皆が何もかも忘れて讃歎の声を絶ちません。

「先生がこんな所を御覧になったら、さぞお喜びになるであろうに。家にじっとしてお出でなさってお気の毒だ。私は徳な生まれようじゃな。三代さんはもう旅行はいやじゃと言うていたが、こんなよい所なら喜ぶだろう。よい歌がたくさん出来るのに」とこんな事をおっしゃって、二代様限りなき御悦び。若先生は小声で謡曲をおやりになっている。谷村氏は意気な声音で得意の鴨緑江やら、宣伝歌やらを小声で唸り出す。私も何か謡いたくなってきた。山上の風は寒いけれど日は温かです。全く浮世と離れて辺りには人一人いない。時々放し飼いにしてある馬や牛が群れをなして道端にやって来ては不思議そうに眺めているが、ブウブウと唸りに驚いて慌てて逃げて行く。総てが自然のままのこの神境。人も我もみな自然の子に帰って、胸中何らの妄念も不安もない。二代様はよいお声でお謡いになり出した。

「韓信が股を潜るも時世と時節。踏まれしタンボに花が咲く。七転八起の浮き世じゃネー心配すな、牡丹も菰着て冬籠もり」

私も真似をして謡う。

「そうじゃない。七転八起のネーとそこへネーをつけるのじゃない。七転八起の浮世じゃネー心配すなと言うんやがな」

と果ては私の膝の上で調子を取って教えて下さる。(中略)

宮原のもとのみたまが世に出でて

神の御光り出すぞ嬉しき

宮原にかくし置いたるもとの種

時節参りて今ぞ世に出る

天と地の合せ鏡と云ふ事は

ここの小国を云ふぞ教へ子

教へ子のあつき心にのせられて

来れば嬉しき神の宮原

あめつちの天の家戸をおしひらき

末世かはらぬみろくみ教

まだそのほかに

説くに説かれず云ふに云はれぬ深い仕組ぢや推量推量

というお歌も出ました。

小国支部は、熊本県阿蘇郡小国村字宮原にあります。信者の数はまだ少ないけれどみな堅い信仰をもっておられます。この地はお歌に出ました通り特別のお仕組の地らしうございます。

「ここだ、ここだなあ九州に来てここに来ねば無意味だ」

と仰せになり、翌朝産土神社に参拝せられました時は、神懸り状態になられんとしましたが、写真を取るのでおせき立てしたものですから、名残り惜しげに拝殿から降りて来られ、

「よほど高い神様だ、非常に霊が感じる、今座っているとだんだん目が釣り上がってきて神懸りになろうとした」

とおっしゃいました。この産土神社の御神紋は抱き茗荷に三つ巴をいっしょにしたもので即ち出口家と上田家との紋の結合であるのもまた不思議な現象でした。

ここは九州のおよそ中央に位する地点、土地は俗塵を離れて高く二千尺の高原にあり、清きを好ませたまう神様の御鎮座には最も適当な場所である。ここがもしや筑紫の国魂神純世姫命の鎮まりたまう所ではあるまいか、二代様も若先生も非常に喜び勇みたまう御有様、他では見られぬ現象でありました。

(引用25 おわり)————————————————

以上の引用を通じて,王仁三郎聖師,二代,いずれも元気な中,大二が三代教主補としての責任をおそらく屈託無く,こなしていることが感じ取れるのである。

4.3 いつの日か いかなる人の解くやらん この天地の大いなる謎

この節は,出口禮子(2008b)を主に参考にし,『霊界物語』第65巻についても触れたいと思う。出口禮子は出口和明の配偶者である。愛善苑事務所で確認させて頂いたところ,和明昇天のあと,一昨年かに昇天されたようだ。飯塚弘明氏のサイトによれば,平成14年(2002年)6月19日(旧5月9日)帰幽(71歳)。禮子さんはその20年後ということになる。記憶が曖昧だが,享年92歳とお聞きしたか。禮子さんは三平さんを伴って父(1993年(平成5年)8月17日)の弔い(50日祭だったか?)のためにタニハに来て頂いたがスッとして霊感の鋭い印象であった。禮子さんは和明さんとともに『大地の母』の取材活動をされていたようである。この出口禮子(2008a,b)もその関連で得られた資料などを元にしている。『大地の母』は毎日新聞社から昭和44年(1969年)に全12巻が出版されているので,大本分裂の兆しが無い時代であり,お二人の住居は王仁三郎が保釈後身を寄せた熊野館でもあり王仁三郎の多数の作品が残されており,取材活動もかなり有利に働いたものであろう。

出口和明が残した資料群から出口禮子は,「筧(かけひ)宣伝使メモ/中倉先生浄書ノートより」という古い手書きのコピーを見つけた。これは第二次大本事件と絡んで作成されているようだ。理解を容易にするべく,引用と地の文を使って,次にようにまとめた。

三代直日と婿養子大二の結婚式(大正十二年六月十八日 旧五月五日)では,祝辞を述べるべく直日に接した際に,東尾は直日から自作の和歌を誌した色紙を受けとっている。それがこの節のタイトル「いつのひか いかなるひとのとくやらん このあめつちのおほいなるなぞ」である。この歌は,三代直日の歌として,大正十二年七月十日発行『神の国』(御婚儀儀記念画報, p. 15)に写真版で掲載されているようである。

『霊界物語』第60巻口述の最中,三代が3月26〜29日日程で皆生温泉を訪れた際に王仁から得た仕組(僕が「伯耆国大山での垂訓」とした由縁である)に係わって生まれた三代の思いであったと思われるのである。

次の引用文では,一部,現代仮名遣いに変更している。

————————————————(引用26 はじめ 筧宣伝使メモ)

そこでこの歌のできたいわれを一言せねばならぬ。

三代直日はその霊魂は木花姫命で、大本においてまじりけのない水晶の霊魂として、その血の純潔を守るべく種痘をも絶対に拒んだことは被告すみの上申書にあるとおりである。この三代が婿となる者の霊魂は日出別命(木庭メモ: 元は王仁三郎とすみの長男で生後7カ月で帰幽した六合大くにひろであったが『霊界物語』第65巻で日出別命に替わったようだ)であって、此夫婦が揃ふて日の出の神のご活動が出来るのである。日の出の神の出現に依りて今度の天岩戸が開かれるものといわれていた程重要な役割をもったものである。(中略)

かような次第で大正十二年六月十八日の結婚式は、日の出神の出現といふ意味に於て、大本にとっては重大な出来事であると云ふので、今迄にない盛大な御祝の行事の連続で大本内部は上を下への大賑ひ大騒ぎであった。(中略)

然るに三代直日は大二(ひろつぐ,六合大を継ぐという意味で大本式の命名)が真実の夫ではなく、他にあることを知っていた。また父王仁三郎に於ても之を知って居たに拘らず,こうした体主霊従的結婚式を挙げさせたのであった。(木庭メモ: 三代の知識はおそらく王仁三郎から得たものではないか)

是に於て,贋の日の出別の霊魂の大二との結婚を何故教祖(木庭メモ: 開祖のこと)が取り決め、父も母も押進むるのであるか。これで二度目の岩戸開きは、どう成るのであろうか。三代直日には解き得ない大きな謎であったのである。

これが「いつの日か云々」の歌が出来た由縁である。

直日は式を受け入れはしたが、無論同棲を拒み、大二はその夜より外泊するし、此の縁談は終に破綻を来たしたのである。

しかるに,父王仁三郎は彼は盤古(木庭メモ: 「大黒主」の誤り)の系統やと云ひ、この結婚の支持者であった母出口すみは,『真如の光』大正十二年十二月五日号にある通り、その後すみに神懸りがあり筆先により、(木庭メモ: すみの)兄出口清吉が日の出神の生魂であり、高見元男(日出麿)がその再生であることの因縁が判り、元男も霊夢で之を知っていたので 〈むかしより かくしおかれし神のなぞ とけてうれしき けさのはつゆき〉の歌となったのである。(後略)

(引用26 おわり)————————————————

この「筧宣伝使メモ」は,三代を美化する意図があったように思われる。表2に見える『霊界物語』山河草木第65巻の口述筆記期間は7月15〜18日で,ここに聖地エルサレムのいわば事務代表者として日の出別命が現れる。エルサレムの地では,玉照彦と玉照姫の結婚式が催されるのである。『霊界物語ガイドブック』(木庭次守,2010)の『霊界物語小事典』(p. 89)では,玉照彦は,「瑞の御霊である聖師の精霊の三十五万年前のお名前」,玉照姫は,「主神にます木の花姫の分霊で,厳霊である大本開祖の精霊の三十五万年前のお名前」である。

もちろん,三代と大二との結婚式とは直接関係が無いが,二人を祝福すべく,大本の核となる玉照彦と玉照姫の結婚式が,三代と大二の結婚式の日程に合わせて配置されたことは間違い無いだろう。『霊界物語』は必ずといって良いほど重層的な意味を持つ。この時期の大本機関誌を渉猟してはいないので,言い切れないところではあるが。三代の結婚の失敗を大本神の経綸の枠で説明しようとしたのだろう。

出口禮子(2008b)には,『御婚儀儀記念画報』での結婚披露宴の聖師の挨拶に係わって,次の引用部分を示している。

————————————————(引用27 はじめ)

◇高木(鉄男御婚儀)委員長が「瑞月先生から何かご挨拶がある可きはずでありますが、御少惹のために私から代わって申し上げるようにとのことでありました」というや、瑞月先生はスックと立ちて無言のまま一同に挨拶をせられた。いかにも感謝の念にたえぬというようすが見る者をして真に恐縮せしめ感涙をむせばしめた。

◇..…・座に直られた先生は西洋手拭で顔の汗を拭かれたが、同時に両の眼の上をも幾度ともなく拭かれた。汗を拭くために目をふかれたのか、感激の涙を拭くために手拭を目にあてられたのか,これは読者のご判断に任すことにしよう……。

(引用27 おわり)————————————————

4.4 『瑞祥』に示された泥とは何か

さて,『瑞祥』で述べられている「『此世の泥』にまみれたのは木の花姫の肉の宮」を理解する上で,最も参考になるのは,出口禮子(2008a)である。詳細は省略する。流れが理解しうる範囲で引用したい。

三代が愛したのは,なおの決定した大二(ひろつぐ,吉田兌三,吉田家の三男)ではなく,その兄の吉田一(よしだはじめ,,吉田家の次男)であった。出口禮子は昭和四十九年,七十二〜七十三歳になった三代から直接聞いている。しかし,三代は開祖なおと両親の思いを受けて,大二と結婚した。次は,出口禮子(2008a, p. 50)からの引用である。

————————————————(引用28 はじめ)

昭和四十五年十二月、塩見雅正氏が『大地の母』で大二氏に取材したメモがある。「婚前・式後よう遊んだ。昼は寝て、夕方から夜にかけて出歩き、朝帰り。友達はようけおったからみなついてきた。直日は一言も愚痴や不足や小言をいわなかった」。

(引用28 おわり)————————————————

出口禮子は和明の母八重野に聞いている。

————————————————(引用29 はじめ pp. 50-51)

八重野:「お姉さんはかわいそうやった。結婚式の時は式場の入り口に月見町の芸者が四、五人並んで腕組みしてお姉さんをにらみつけとった」 禮子:「えっ、ひどい。月見町のその女の名は…」 八重野:「久子……お久や」,私は息をのんだ。金毛九尾の悪狐がここにもしぐんでいるのか。八重野:「お姉さんはかわいそうやった」と,母は二度情感を込めてつぶやいた。

(引用29 おわり)————————————————

なお,久子は出口なおの三女の福島久子のことで,後に王仁三郎の活動を極力邪魔をする。『霊界物語』に繰り返し登場する高姫に対応している。高姫は金毛九尾の悪狐に支配されていた。

出口禮子(2008a)には,大二が三代と日出麿の梅松館を訪れている。その時の三代と大二の会話が誌されている。

————————————————(引用30 はじめ p. 51)

直日さまとその妹八重野、尚江、住之江さまが玄関までお見送りをする廊下で,ふいに住之江さまが言い放った。「それで大二さん、お姉さんと関係あったの?」一瞬、みんなの足が止まり、空気がこおりついた。さすがの大二氏。この剛直球は受け損ねたのか、くるりと向きを変え、直日さまを振り返る。何か小さく叫んだ直日さま。「そうや、あのとき追ってきたやろ。あのとき……」。しどろもどろの大二氏・あとの言葉は続かなかった。聞きたくない,と私は心で叫んだ。それきりみんなはだまったまま大二氏を見送った。

(引用30 おわり)————————————————

大本という世界に身を置いている三代故の「悲劇」ではある。三代の「そうや、あのとき追ってきたやろ。あのとき……」をクライマックスとするこのエピソードこそ,『瑞祥』の泥に当たるのであろう。この種の小説家出口和明とともに取材活動をしてきた出口禮子のこの記録の公開は,大本史を理解する上で,貴重な情報とは言える。この出口禮子(2008a)の冒頭は,「お筆先はいう。『大本にありたことは箸のこけたことまでつけとめて下されよ』」で始まっている。

翻って考えると,少女少年時代に許嫁となって,公認の三代教主,三代教主補,となっているのに,全くの性交渉が無いのも,今の時代からすると奇妙なことで,それは当時からしても,かなり異常な状況では無かったのだろうか。当時の風習として,何らかの社会的合図を前提に,夜這いは広く行われていたし,特に大二にとっては苦手な和歌などを自在に操る才女に対して劣等感もあったかも知れない。要するに,社会的にはまったく問題無いが,当時の三代そして王仁三郎からすると驚嘆に値するものと考えて良いのだろう。

4.5 『錦之土産』

出口王仁三郎(1924)の『錦之土産』は, 王仁三郎が入蒙する前に念のための遺書として書き残したものである。日本を出たのは大正十三年(1924年)2月13日,下関に戻って来たのは7月25日であった。『瑞祥』が口述されたのは大正12年(1923年)4月5日(旧2月20日),三代と大二の結婚破局は大正12年12月16日であって,その翌年早々(大正十三年旧正月五日,1924年2月9日)に『錦之土産』は準備され,入蒙となる。これまで述べてきたように,『霊界物語』第六十巻以降,『霊界物語』の内容が死を覚悟しての記述内容のように思え,この入蒙行動もその関連で捉えることができるのではと考えるのである。過半は,難題であった三代教主補大二と三代の問題についてである。

4.5.1 宇知丸に託す

『錦之土産』は,極秘裏に日本を脱出した大正13年(1923年)2月13日の未明,嵯峨伊佐男(大本名: 出口宇知丸)に託される。伊佐男は後に王仁三郎三女の八重野と結婚する。塩津(2008)から引用してゆく。

————————————————(引用31 はじめ p. 19)

この「錦の土産」は、聖師さまが大正午三年二月十正日(旧一月九日)未明に綾部を出発し

入蒙をされる際、「大本」教団の後事を託すべく遺書として出口うちまる先生(伊佐男さん当時満二十一歳)にお渡しになったもので、先生は長く熊野館の「開かずの金庫」に保管されて

いました。そしてうちまる先生が昭和四十八年五月六日に昇天され、「金庫」が開けられた時

に、二代さま(出口澄)の手記「大福帳」などと共に「錦の土産」が信徒の前に姿をみせたの

です。やがて原本は「宗教法人大本」へ引き渡されました。今回、愛善苑が全文公開した「錦の土産」は、その原本の写しを底本として、できる限り原本に忠実に再現したものです

(引用31 おわり)————————————————

とある。嵯峨伊佐男についての評価が示されている部分を幾つか,次に抜き書きする。

————————————————(引用32 はじめ p. 27 神示 大正癸亥旧十月十三日1923年11月21日 の冒頭)

伊都能賣の御魂と現はれて,大本の今後の方針その外の執る可き行動を明示しておくぞよ。此神示は他見を或時期までは許されぬぞよ。宇知丸乃瑞の分霊大八洲彦の身魂に堅く預けおく。(引用32 おわり)————————————————

————————————————(引用33 はじめ p.31 神示 大正癸亥旧十月十四日 1923年11月22)

宇知丸は瑞の御魂の分霊にして大八洲彦命の精霊の再生なり。月の手によりて成れる神示のプログラムに由りて選まれたる役員信者を総指揮すべき因縁にして霊魂上より言へば瑞月の実子なり。神界の経綸に付き一切を神示しあり。故に宇知丸の言は瑞月の言の傳達なり。その思慮また瑞月の思慮なり。故に大本人は皆その指揮に従ふべし。又宇知丸は瑞月の名代なればエスペラント学校、ローマ字普及會、大本史実編纂會其他を総管すべし。瑞月は伊都能賣魂大神の勅に依り後日のため茲に明示しおくものなり。誠 誠 誠 月

(引用33 おわり)————————————————

————————————————(引用34 はじめ p.36 大正甲子旧正月五日 1924年2月9日)

出口宇知丸は二代三代の神業を補佐し王仁が神務の後継者たるべし。春秋の大祭及び節分祭は吾用ひたる教服を着用して大斎主を奉仕すべし。

エス語研究 ローマ字研究 大本史実編纂 五大教その他大本に関する事業は総て監督すべし特に天声社は社長と萬事協議の上進行を計るべし。

(引用34 おわり)————————————————

————————————————(引用35 はじめ pp.36-37 大正甲子旧正月五日 1924年2月9日)

三代にして適当な配偶者なき時は宇知丸八重野夫婦の間に出生したる長女を似て三代の後継者(即ち四代)となす可き事。

(引用35 おわり)————————————————

以上のように,宇知丸は,「瑞の御魂の分霊にして大八洲彦命の精霊の再生」,「二代三代の神業を補佐し王仁が神務の後継者」であって,「春秋の大祭及び節分祭は吾用ひたる教服を着用して大斎主」となり,「エス語研究 ローマ字研究 大本史実編纂 五大教その他大本に関する事業は総て監督すべし」,とある。宇知丸を,「瑞の御魂の分霊にして大八洲彦命の精霊の再生」とすることで,これまでの組織枠の上位に,いわば聖師と教主補の両方を担うことが期待されているのである。

第1章のテーマに関連して見ると,聖師昇天後の二代による改革では,教学局長は出口伊佐男,祭務部長は出口栄二となって,宇知丸に期待された任務は二つに分割されるのであるが,三代派の瑞御霊神業破壊工作の観点で見ると,「瑞の御魂の分霊にして大八洲彦命の精霊の再生」である宇知丸の系統を破壊したとも見做しうると思う。四代さらには後の代を立てうる系統を破壊したとも言えるのである。

4.5.2 三代教主補大二は大黒主系統

『錦之土産』では大二に関する問題が最も字数が費やされており,その言わば核になる部分を引用する。

————————————————(引用36 はじめ p.30 神示 大正癸亥旧十月十四日 1923年11月22日)

出口兌三(編集部註: 大二のこと)は 瑞月が教面心を尽くしての注告をも用ゐず月見町に出入りして餞妓に心を奪われ 前後にて一千円余の浪費を為し数百件の負債まであり。且つ梅毒性の女に関係せり。三代は寸毫の汚濁も許さず然るに兌三は三千年の神界の経綸を破壊せり。

(引用36 おわり)————————————————

————————————————(引用37 はじめ pp.31-32 神示 大正癸亥旧十月十四日 1923年11月22日)

大二は彦火々出見日出別の名代として奉仕せしめられる神界の御経綸にして、決して真の彦火々出見日出別の精霊にあらず。大黒主神の系統の胤より降生したる精霊なり。然れど五六七の神の大慈大悲心により悪神の系統を改心せしむるため円満具足なる平和と愛の女神木花咲耶姫命の精霊の宿れる二度目の観世音最最勝妙如来の肉の宮と顕現し玉へる直系の御霊直日と結婚を命じ,悪神の系統を心底より帰順せしめんが為なり。(中略)

瑞の御魂五六七の神柱を牢獄に投げ込み,神界の大経綸を根底より破壊し,自身悪神の天下に再び建て直さんと志たる精霊の両親及び親族は宿なれば,変生女子の神業を妨ぐるは寧ろ当然なるべし。

(引用37 おわり)————————————————

「瑞の御魂五六七の神柱を牢獄に投げ込み,神界の大経綸を根底より破壊し,自身悪神の天下に再び建て直さん」とした,というのは第一次大本事件の際,大二の両親は福島久子に加担したことを言っている。

開祖なおが三代直日に選んだ許嫁は,大黒主系統であったが,それは悪神を改心させるためであったという。三代が大二との結婚式の日に東尾に色紙で,「 いつの日か いかなる人の解くやらん この天地の大いなる謎」(第4章第3節)と,問いかけた答えがここにある。換言すると,伯耆国大山での三代への聖師の垂訓に対する回答である。結局,表2のように,入蒙の前の大正12年12月16日に結婚の破局が発表される。

4.5.3 『錦之土産』での三代の取り扱い

二代と三代,特に三代に係わっての宣言こそ,重要である。

————————————————(引用38 はじめ pp. 26-27 神示 大正癸亥旧十月十二日 1923年11月20日)

(前略)

弥勒出生して五十二歳。茲に改めて苦集滅道を説き道法礼節を開示すと佛祖の豫言せし所は即ち,伊都能賣の御魂の口を通ふして現はれたる霊界物語である。

然るに肝腎の御用を致す後の身魂が未顕真実時代の男子の筆先のみを重んじ,伊都能賣の御魂の眞の傳達教示を輕視して居る様な状態では,三千年の神界の神業は成就いたさぬから,神界にては止むを得ず仕組を替へねばならぬから,今の内に親々身内の改心が出来ず,又本人の改心が出来ぬ様なことでは行り直しを致すより仕方が無いぞよ。

善の御魂の性来と極悪の御魂の性来とを搗合はして,汚れに充ちし世を澄まし,昔の儘の黄金時代に立直す経綸であるから其心得で居りて呉れぬと,三千年の神界の経綸も教祖二十七年の御苦労も薩張水の泡となるから,月の御魂に幾度も気を附けさしたなれど聞き入れ無く,神の申す言に反対いたして三代を汚して了ふて居るぞよ。

三代の御用が辛くて勤まらぬならば遠慮は要らぬ好きな様に致すが宜いぞよ。五六七の世の宝を暗い穴へ陥れようといたすやうな悪の身魂はモウ此上は神界の帳を切りて,万古末代の悪の鏡といたすぞよ。

何を云うても水晶を泥水との組合せであるから六ケ敷なれど、是が双方と水晶にならねば到底駄目であるぞよ。國常立尊が月の手をか籍りて,後日の為に書きしるさしておくぞよ。斯んな事を三代の父の手を以て書かすと云ふ様な事は神も忍びがたいなれど,三千世界と一人とには代えられぬから,月の御魂がいやがるのを無理に神が申付けて書かしておくぞよ。

甲子の歳から先を見て居るが宜いぞよ。吃驚いたすことが出来て来るぞよ。大正癸亥十一月十日から甲子の年 甲子の月 甲子の日甲子の刻に差入るから気を注けるが可いぞよ。天上

天上 地上 地上 の世に向ふぞよ。 月の手をかりて

伊都能賣魂

(引用38 おわり)————————————————

二代三代が,変性男子なおの筆先を重んじ変性女子伊都能賣の御魂の『霊界物語』を軽視していることを嘆いてる。

「三代の御用が辛くて勤まらぬならば遠慮は要らぬ好きな様に致すが宜いぞよ。五六七の世の宝を暗い穴へ陥れようといたすやうな悪の身魂はモウ此上は神界の帳を切りて,万古末代の悪の鏡といたすぞよ」とは,前段を引きずって読むと,大二との係わりを感じることもできるが,ここでも聖師の文章の二重性があって,三代に告げている。「五六七の世の宝を暗い穴へ陥れようといたすやうな悪の身魂」とは三代その人とも取り得る。五六七の世の宝」とは変性女子であり,『霊界物語』である。非常に厳しい宣言である。

『錦之土産』を読むことが可能な権利者として記述されているのは,二代,三代,宇知丸,梅野,八重野,そして十六名の幹部連が続く。いわば身内の二代と三代,そして,幹部連と考えて良いだろう。

『錦之土産』の始めには,「大本に対して,絶対的権威者は二代出口澄子,三代出口直日,そして右輔佐として出口宇知丸,大正十三年正月五日(1924年2月9日)」,と明記されている。

————————————————(引用39 はじめ pp. 29 神示 大正癸亥旧十月十四日 1923年11月22日)

三代直日は天教山木花姫の精霊下り給ふ肉宮なり。教祖の教統を継承して神界に奉仕すべき聖職也。是を補佐するものは櫻井同吉 仝妻愛子にして 是また神定の職命なり。此両氏の外 何人も容啄すべからず。

(引用39 おわり)————————————————

だめ押しで,三代直日が木の花姫の精霊の肉宮であることが確認されている。

本節で特に了解されるのであるが,『錦之土産』は,この入蒙前に口述されてきた『霊界物語』の構造を理解する鍵にもなっていると思うのである。

4.6 木の花姫の配役

4.6.1 『錦之土産』アナロジーから『霊界物語』の構造をみる

4.5『錦之土産』でその内容を紹介したように,これは,王仁三郎入蒙前の死を覚悟しての文書である。『瑞祥』で始まる神定めの三代大二体制の破綻に係わる部分がかなりの部分を占め,大本教団内部での大本最高教典『霊界物語』に対する三代二代を中心とする軽視の風潮の中,王仁三郎は,いわば地上天国建設の遅れの危惧を吐露している。それ故にこそ,王仁三郎の命題「三代直日は木の花姫の精霊の肉宮」,が繰り返されるのである。

大本七十年史編纂会(1964)によれば,開祖昇天(大正7年<2018年>)の翌年から教勢は急激に拡大し,教内の抗争(pp. 476-483)も激しくなってゆく。皇道大本に集まった人材は,出身社会での地位も高く,次の教主に求められる人格は,幹部役員と同じ社会的土俵では,到底太刀打ちできない。次の教主が他を圧するには「神格」しか無いとするのは自然なことである。第一次大本事件の勃発は大正10年<2021年>2月12日早朝であり,権力の要請に応じる形で同年10月14日には直日が三代教主に大二が教主補に就任する。それぞれ,天教山木花姫,彦火々出見命とされる。朝野(直日の戸籍上の名)については,開祖なおのお筆先が出て,「此の三代の直霊が世の元の水晶の胤であるぞよ」と宣言されるのである。これは自らの係累の持続性を保つための布石と考えて良いだろう。

『霊界物語』霊主体従第1巻は大正10年1月中には王仁三郎自身が第11章まで執筆し,検挙二日前の2月8日には第12章を追加執筆するのである。第13章以降は事件下の10月18日から26日にかけて外山豊二以下,加藤明子,櫻井重雄,谷口正治が王仁三郎の口述を筆記する形となる。第12章は勃発の前夜に王仁三郎自ら執筆したものであって,この前後の章のストーリーとは外れている。これは,潜入スパイや官憲の暗躍を把握してのものであろう。

木庭次守(2010)『霊界物語ガイドブック』霊主体従第1巻の「特徴」欄には,「特に序文から第24章までには全巻の大精神が述べられている」とされる。この範囲には木の花姫や木の花咲耶姫は出てこず,「第32章 三個の宝珠」で唐突に木花姫命が登場し,主役を演じている。

救世主出現の準備過程がこの序文〜第24章には記されているが,この主役の簡潔な説明を第24章から引用40に,幾つか拾い出してみよう。

————————————————(引用40 はじめ 第1巻第24章の一部抜粋)

神界においては国常立尊が厳の御魂と顕現され、神政発揚直の御魂変性男子を機関とし、豊雲野尊は神息統合の御魂を機関とし、地の高天原より三千世界を修理固成せむために竜宮館に現はれたまうた。

瑞の御魂は、国常立尊の御神業の輔佐役となり、天地の神命により金勝要神と相並ばして、活動遊ばさるるといふことに定められた。これは、いまだ数千年の太古の神界における有様であつて、世界の国家が創立せざる、世界一体の時代のことであつた。

ヨハネの御魂は仁愛神政の根本神であり、また地上創設の太元神であるから、キリストの御魂に勝ること天地の間隔がある。ヨハネがヨルダン河の上流の野に叫びし神声は、ヨハネの現人としての謙遜辞であつて、決して真の聖意ではない。国常立尊が自己を卑うし、他を尊ぶの謙譲的聖旨に出でられたまでである。

そしてヨハネの厳の御魂は、三界を修理固成された暁において五六七大神と顕現され、キリストは、五六七神政の神業に奉仕さるるものである。故にキリストは世界の精神上の表面にたちて活動し、裏面においてヨハネはキリストの聖体を保護しつつ神世を招来したまふのである。

(引用40 おわり)————————————————

厳御霊(開祖)=ヨハネ,瑞御霊(聖師)=キリスト,そして金勝要神(二代)は瑞御霊に並んで活動する。「ヨハネの御魂は仁愛神政の根本神であり、また地上創設の太元神であるから、キリストの御魂に勝ること天地の間隔がある」と但し書きがある。ところが,『錦之土産』の大正12年11月20日の神示で開祖は「未顕真実時代の男子」と表現され,大正12年11月21日の神示で二代の身魂は「金勝要の神の御用にして変生男子の御世継ぎ,大方の役目は変生女子補佐である。又三代を監督し保護すべく現はれた」,としている。伊都能売御霊王仁三郎は死を覚悟しており飾る余裕は無いのである。前掲のごとく,「三代直日は天教山木花姫の精霊下り給ふ肉宮なり。教祖の教統を継承して神界に奉仕すべき聖職也」,と駄目押ししている。今後の大本の統率に必要な命題を繰り返す。

第1巻第32章「三個の宝珠」は文末の和歌を除くと校定版では2ページと短く,上記主要キャストの上位に立つ木花姫命が登場する。

その一部を次に引用する。

————————————————(引用41 はじめ 第1巻第32章の一部抜粋)

ここに木花姫命は大八洲彦命にむかひ、『今天より汝に真澄の珠を授け給ひたり。今また海中より奉れる此の潮満、潮干の珠を改めて汝に授けむ。この珠をもつて天地の修理固成の神業に奉仕せよ』と厳命され、空前絶後の神業を言依せたまうた。大八洲彦命は、はじめて三個の珠を得て神力旺盛となり、徳望高くつひに三ツの御魂大神と御名がついたのである。

(引用41 おわり)————————————————

以上見てきたように,木花姫命は救世主出現とは,実質的係わりはなく,単に「第32章 三個の宝珠」のように付け足されているだけのものなのである。

王仁三郎も僕のこの解釈を想定し繰り返し開示していたのであって,入蒙後に口述された第67巻第5章「浪の皷」に典型的に現れている。ここに登場する梅公は,『霊界物語小事典』では,「言霊別の化身で照国別の弟子となって神業をたすけたとある」。「シーゴーは嬉し涙を腮辺に垂らしながら黙々としてヨリコ姫に向ひ合掌して居る。海の静寂を破つて梅公の口より音吐朗々と独唱する神仏無量寿経が甲板上に響渡」る。そのおわりには,次の引用文が続く。

————————————————(引用42 はじめ 第67巻第5章の一部抜粋)

吾爾等諸天、及び地上蒼生を哀愍すること父母の如く、愛念旺盛にして無限なり。今吾此の世間に於て、伊都能売の神となり、仏陀と現じ基督と化り、メシヤと成りて、五悪を降下し、五痛を消除し、五焼を絶滅し、善徳を以て、悪逆を改めしめ、生死の苦患を抜除し、五徳を獲せしめ、無為の安息に昇らしめむとす。瑞霊世を去りて後、聖道漸く滅せば、蒼生諂偽にして、復衆悪を為し、五痛五焼還りて前の法の如く久しきを経て、後転た劇烈なる可し。悉く説く可からず。吾は唯衆生一切の為に略して之を言ふのみ。

(引用42 おわり)————————————————

引用42の後半には,「瑞霊世を去りて後、聖道漸く滅せば、蒼生諂偽にして、復衆悪を為し、五痛五焼還りて前の法の如く久しきを経て、後転た劇烈なる可し」。卑近なところでは,三代大本を示しているとも言えるのか。

1970年の頃か,父木庭次守と歩いていて,「不思議だなあ」,と言う。何かと質問したら,「三代さんが責任ある立場になったらしっかりしてきた」というような意味の回答があった。そういうもんだろうなあ,とぼくは想像した。それぐらい,聖師と二代昇天後の大本は危ぶまれていたと言えるのではないか。木花姫命の命題は必須なのである。

先日,ある方と話していて,京太郎総長が父に今後の大本について質問した際,父は「亀岡は和明さん,綾部は栄二さん,京太郎さんは竹田」で活動すればいいと回答したらしい。その直後に年給が60万円になったという。これは,「ぼくが1969年に奨学金の申請をするのに源泉徴収票を取り寄せて年収60万円とあって驚いた」記憶と符合する。ぼくへの仕送り額だけでも年間20万円余りだったので,父は家族はどうしてるのだろうか,と頭を抱えた記憶がある。総長ゆえに出来たことであっても,私怨がそのまま勤労者の収入に反映するのは,宗教団体としては問題が多いだろう。

4.6.2 『霊界物語』山河草木第64巻下の「木花姫命」

『霊界物語』捨身活躍が口述筆記日と初版の間にズレがある理由は不勉強でわからない。例えば,入蒙の直後大正13年8月18日に出た捨身活躍第44巻は口述日時は大正11年12月7〜9日である。権力による発禁処分との関連があるのであろう。

山河草木では口述日と初版の間に大きなズレは無いが,山河草木第64巻下については,表2に示したように,口述日が山河草木第64巻上では大正12年7月10〜13日に対して,下では大正14年8月19〜21日と,2年余りの空白期間がある。この間には,山河草木第65〜70巻,特別編(入蒙記),が介在している。口述は,入蒙記については8月15〜17日,第64巻下については8月19〜21日で,いずれも丹後由良の秋田別荘であった。入蒙記は他巻に比べて,字数も漢字密度も極めて高くルビも多いのであるが,一日空けて,続けて下巻が口述されている。

なお,第64巻上下の出版の経緯は木庭次守(2010, p. 322)に記されているが,下巻の口述日は大二の大正14年12月7日の縁組み解消との関係が認められ得るのである。

下巻では,上巻で活躍したルートバハーのブラバーサが滞在するエルサレムに,ウラナイ教のお虎,守宮別,お花が乗り込み,ドタバタ劇が展開される。この内容の理解は難しいが,三代と大二に繋がるストーリーが展開している。

————————————————(引用43 はじめ 第64巻下の第11章の一部抜粋)

『いやですよ、お花なぞと、私は難浪津に咲くや此花冬籠り、今を春べと咲くや木花と、帰化人の王仁博士が歌つておいた、難浪津に生れたチャキチャキのお花ですもの、どうか木花姫命と云つて下さいな、あの雲表に聳えてゐるシオン山を御覧なさい、あの山だつて日出島の富士山に、よく似てるでせう。世界の国人は、あの山を尊称してシオンの娘と云つてるぢやありませぬか』

『ナル程、どうしてもお前は俺よりは役者が一枚上だ。そんなら今日から改めてお前をシオンの娘、木花姫命、新ウラナイ教の大教主と尊称を奉らうかな』

お花は嬉しさうにニコニコし乍らチツト許りスネ気分になり、体をプイとゆすつて口に手をあて、『ホヽヽヽ、何うなと御勝手になさいませ』

(引用43 おわり)————————————————

————————————————(引用44 はじめ 第64巻下の第13章の一部抜粋)

『此奴ア面白い、一寸話せるワイ。お前は今綾子といつたが、本名は何といふのだ』

『ハイ、妾の本名も綾子、源氏名は有明家の綾子さまですよ』

『ナニ?綾子に菖蒲、怪体な事もあるものだな。女に迷ふとあやめも分かぬ真の暗になるといふ事だが、俺の心もチツと許りあやしうなつて来たぞ』

『お客さま、何程あやめが分らなくなつても、綾子しい事さへ無けりや、晴天白日ですワ』

『イヤ、実ア観世音菩薩綾子の君の艶麗な御容姿を拝観して、心の土台があやしくグラ付き出したのだよ。オイ、綾子、素面では話が出来ない。酒肴を金は構はないから、充分拵へて持つて来てくれ。そして此処に芸者が何人居るか知らぬが、仮令百人居つても結構だ』

『オイ、綾子、お前は一体どこから来たのだい』

『ハイ妾はエルサレム生れですよ。お父さまが極道だものですから、たうとう妾をコンナ所へ売つて了つたのです。妾の生れた時は相当な財産家だつたさうですが間もなくお母さまが亡くなられたので、お父さまが後妻を引入れ、朝から晩まで酒池肉林の大騒ぎ、何程金が有つても働かずに食つて許り居れば、山さへ無くなる道理、たうとう貧乏のドン底に落ちて、首がまはらぬので、妾を十一の年から、此有明楼へ十年千円の約束で売つて了つたのです。本当に困つた親ですワ』

(引用44 おわり)———————————————

大二の通ったのは月見町で,千円余りなどの浪費をしている。綾子(綾部の子)の有明(有明の月)家の女郎で,十年千円で売られている。教主補大二と教主補守宮別は繋がる。お花が木花姫に繋がるのではあるが,どのように理解して良いのかわからないが,命題に係わっていることは間違いが無いように思われる。敢えて言えば,三代が,なおの縦の教えを尊び,聖師の横の教を嫌うウラナイ教になったと取れないこともない。

4.7 入蒙に必須の準備

4.7.1 杖立温泉

第一次大本事件の後に,三代は教主に,大二は教主補になったが,表2の上段にあるように,大正11年秋,二代は九州巡教に大二を連れ出している。信者への紹介が主ではあっただろう。結婚後,王仁三郎は宇知丸,加藤明子,河津雄とともに,九州の阿蘇杖立温泉,三玉村の観音堂と不動岩の参拝に大二を伴っている。何故か,三代は伴っていない。河津雄は『霊界物語』筆録者の一人だ。飯塚弘明がまとめた

霊界物語の筆録者には,筆録章数14,担当巻号3,8~10,の情報が見える。この方のご自宅は,ぼくが小学生の頃か,亀岡市古世町にあって父と二人で,ご自宅を訪ねたことがある。意味はわからかったが,筆録者だったんだなあ。

二代に遅れて,三代と大二の結婚後,王仁三郎も大二を九州巡教に連れ出している。1カ月の巡教中,忙しい王仁三郎にも似合わず,杖立温泉での恐らくは20日余りの滞在中,『霊界物語』は口述筆記されていない。杖立温泉での長期滞在はおそらく大二の教育にかなりの日数が宛てられたのではないかと推測したのであるが,木庭次守(2002)『出口王仁三郎玉言集 新月の光』上巻 (八幡書店刊)に次の記事(引用22)があった。なお,ネット上には,引用元(八幡書店刊のものだろう)が明記されずコピペされているが,是非,引用元を明らかにして頂きたいと思う。一部,読みやすくするために,表現を変更している。

————————————————(引用22 はじめ pp. 136-137)

○大本の神器「御手代(みてしろ)」と聖師日和

大正十二年八月、聖師は熊本県阿蘇郡小国町の杖立温泉で湯治された。この時、誕生日の旧七月十二日(新の八月二十三日)夜の月を仰いで、杖立名産の竹の杓子の裏に,

この杓子我生れたる十二夜の月の姿にさも似たるかな 王仁

(此杓子吾生れたる十二夜の月のかたちによくも似しかな 王仁)

表に,

天地の身魂を救ふ この杓子 心のままに世人救はむ 王仁

(万有の身魂をすくう此釈氏 心のまゝに世人す九へよ 王仁)

(註=括弧内は、杖立の白系の滝下に建立された御手代歌碑の歌詞)

と揮亳され、⦿の拇印を押されて来訪する大本信者に授けられた(歌詞には多少の相違があった)。

これが大本の神器「御手代」の発祥である。小国の信徒は聖師のお土産に竹の杓子三百本を贈った。聖師はこの竹の杓子に揮亳され、⦿の拇印を押して、大本の熱心な信徒や宣伝使に授与された。

大正甲子十三年六月二十一日、蒙古のパインタラの遭難の時に、この御手代が日本人に拾われて、鄭家屯の日本領事館に届け出たために救出されることになった。聖師が地上の神人を救うために授けられた神器御手代は、まずは,聖師自らを救ったのである。

杖立温泉に滞在中に、聖師がエスペラント辞典を書きあげられたことも忘れることはできない。

三代教主の許可された御手代(奥村芳夫氏が頂いたもの)は歌碑として、歌詞を引きのばして、杖立温泉の聖師が「神と人のえにしを結ぶ 白糸の滝の流れは世を洗ふなり 王仁」と詠まれた白糸の滝の下に、昭和三十八年五月三十一日に出口直日建之として、同日に直日教主臨席のもとに除幕された。

降り続いて九州全土の麦を腐らした雨もたちまち晴れあがった。台風銀座といわれた九州もこれより、台風は縦走しなくなった。実に神徳は無限である。聖地においては、聖師が家外に出られると必ず快晴となるので、「聖師日和」と唱えることとなっている。「みてしろ歌碑」建碑除幕式には、さしものなが雨も晴れあがった。

(引用22 おわり)————————————————

温泉宿のすぐそばには,聖師の御手代歌碑が建っていて,ぼくも同道したことがある。この歌碑は,父が最初に大本信者の浄財を募って建てたものであったように思う。杖立温泉での二十日間のかなりの部分は,世界共通語として聖師が期待していた『エスペラント辞典』作成に費やされたようだ。

4.7.2 不動岩と瑞霊苑のみろく神像

木庭次守は,御手代歌碑建立の後,不動岩の岩峰が並ぶ温州ミカン山の麓に位置する三玉村にターゲットを定めている。観音堂に隣接する土地が売りに出されるのを山鹿市の松丸さん(父とお会いしたことがある)だろうか,地元の信者さんに日頃注意して頂いていて,ついにその隣地が売りに出されて,そこに瑞霊苑碑を建立することになった。瑞霊苑の土地はもちろん,大本に寄付されている。ただ,現在でも瑞霊苑隣接の土地はぼくの弟に引き継がれている。大本本部は,既存出版物の木庭次守編著の名を削り,殊更,排除してきたので,父昇天の後に隣接地についても松丸さんから寄付の依頼があったが,断った。

瑞霊苑には学生時代から何度か,父と出かけた。父の瑞霊苑での話であったが,ここに八角堂を作って住むと言う。タニハではなく,瑞霊苑に住むと。八角堂の中央に坐って窓が八カ所あれば便利だと言う。変なことを言うなあ,とその時は思って,茶化したりもした。昇天の後のことを言っていたのだと,今は思う。あるとき,一緒に歩いていて,クルッと後ろの僕をみて,天国は空にあるのじゃない,ここに,地上にあると言った。八角堂を作った方がいいかも知れないが,まあ,大本本部から嫌がらせを受けるだろうなあ。父の昇天の後,瑞霊苑に参拝したが,地元の信者さんが当方の承諾無く,小屋を勝手に立てていて,その中に誘われてお茶を頂いたりした。

父は瑞霊苑敷地を大本に寄付して,その隣地を自分のために買い求めたのに,それも寄付せよという。とにかく,地続きだったのが失敗だったんだなあ。別の近所に買えば良かったんだなあ。隣地に住みたいと思うのは当然ではあるが。

父が例によって,不動岩を藍染めにした日本手ぬぐいを地元の三玉村各戸に配ったようであるが,ある家で木庭と名のると,どこの木庭さんかと聞かれた。その家の表札を見ると,木庭,とある。三玉村のかなりの家が木庭姓だったようである。この話を父が嬉しそうに語った時の笑顔は今も思い出す。霊界物語三神系時代別活動表 の一部を次に引用する。新月のかけ,からの引用になる。

————————————————(引用23 はじめ)

私は早速引きうけて、『霊界物語』の拝読にかかりました。私は大本第二次事件で検挙拘留されるまでに、二回しか読了していませんので、三回目の拝読によってしましたが、神系表はなかなかまとまらなかった。ある日赤塚弁護士に招かれて行きますと「明日出来ないと証拠提出の日がなくなる」とのことであった。

その夜、下宿(京都市左京区松ケ崎正田町二十一番地の児島広光氏宅)で、著者の出口王仁三郎聖師に対すべく,瑞霊苑のみろく神像の写真を御神体として,真剣に祈っていますと、頭の上から、不思議な尊い力が、グングンと這入ってまいりました。これこそ聖師の聖霊の帰神だと感じまして、たちまちすぐに墨をすりって、筆をとって,一晩で「霊界物語三神系時代別活動表」を書きあげました。て、翌日,赤塚弁護士へ手渡し致しますと、した。その後,すぐに赤塚弁護士は裁判所に提出した。て帰り、その際に,庄司直治裁判長はが「よほどふるい信者が書いたのでしょうと言っていましたよ」という感想を洩らししたと,赤塚弁護士からお聞きしたのことであった。さらに説明書も書いてほしいと依頼されのことで、同説明書を書きました。

神がかり状態で、一晩で書きあげられたのは、全く出口王仁三郎聖師の聖霊の感応と思っていましたが、聖師様に差しあげたところ、一目見て「あゝ王仁が書いたのか」と申されたので、益々確信を得ました。

私にとって「霊界物語三神系時代別活動表」は、聖師の聖霊にみたされて書かされた上に聖師自ら校閲して頂いた尊い文献である。

(引用23 おわり)————————————————

瑞霊の眷属 のハンドルネームでアメブロを運営されているコンテンツで,父のおほもと誌の引用(「おほもと」昭和45年12月号 木庭次守『「瑞霊苑」建碑』)に出会えたので,コピペ(引用24)させて頂きいた。ゴチ強調文字もそのまま使用する。おほもと誌は手許にない。みろく神像の写真はタニハの入り口に飾っているので,後に掲載したいと思う。

おほもと誌は,タニハには揃っていたが,どこでも手に入るものと考えて,ほとんど廃棄してしまったので,原本に当たることができない。近隣の大学図書館から図書資料のコピー依頼をするのが早いかもしれない。瑞霊苑の開所の際に配付用のパンフを沢山刷ったようでぼくも受けとったがどこにあるかわからない。

————————————————(引用24 はじめ)

出口聖師は国祖国常の大神の大精神を実現するために、大陸宣教の準備として大正六年から乗馬の練習を始め、大正十二年八月に筑紫島の国魂純世姫(すみよひめ)の霊場、熊本県阿蘇郡小国の里の、神功皇后ゆかり深き杖立の霊泉にミソギをなし、八月二十三日旧七月十二日の誕生日に名産の竹の杓子の表に『万有の身魂をすくうこの釈子心のままに世人す九へよ』裏に『この杓子わが生まれたる十二夜の月のかたちによくも似しかな』と染筆して鎮魂され、これを大本の神器御手代(みてしろ)と神定められた。

九月一日、山鹿町の松風館に到着された時に、霊界物語第七巻第四二章「分水嶺」に示された(大正十一年二月二日口述)エトナ山の大爆発すなわち東京大震災がおこった。聖師は『世界改善の狼火は天地の神霊によりてあげられたり』と語られた。九月二日には物語第二巻第三章「美山彦の出現」のところで、言霊別命(こたとまわけのみこと)が『岩をもってわが姿をつくり、また諸々の従臣の形をも岩にて作り、これをロッキー山の城塞に立てておいた』『石像より常に火を発し』たので曲神(まがかみ)は退却してしまったと示された上、絵葉書を同巻の口絵に掲載された霊場――熊本県鹿本郡三玉村蒲生(現山鹿市蒲生字福原)に巨人のような岩石のそそり立つ不動山(不動岩)に参拝されることとなった。

麓の聖観音を安置する通称凡導寺に休息されると、不思議なことに聖師と尊像は寸分も違わず酷似していた。聖師は礼拝のあと尊像の肩に手をふれられると前後に激しく動き出し、しばらく静まらなかったという。聖師は石像を糠袋で清めさせられたが、胸には月の姿がハッキリと現われていた。『これは観音さまではなく最勝妙如来で弥勒さまである』と教えられ、『このミロクさまを外の清浄なところに、しかも不動岩に向かいあわせて祭ってくれないと活動することができない』と語られた。聖師は尾形太郎作氏の案内で山にのぼられ不動岩に参拝して聖地に帰られた。

尾形氏と山鹿町長衛藤寛治氏らの努力がみのり大正十三年三月三日、蒲生の地元の協力により、堂の裏側の壁を破りミロクの尊像をいためないために筵で包み、縄で巻いて運び出し、敷地内の清所に移し、三月五日地元と大本側との共催でめでたく遷座祭を執行した。

尊像の遷座の契約の報に接した聖師は、言霊別命の神霊に守られて、二月十三日突如綾部を出発して入蒙の途につかれた。満蒙の各地で神徳を輝かし、言霊の威力によって風雨雷霆を叱咤された。六月二十一日張作霖の兵に逮捕された時も、聖師は思わず「大成功だ」と叫ばれたという。翌朝鴻賓旅館に泊まっていた日本人が「みてしろ」を発見し、直ちに領事館にとどけたために、聖師一行は無事に救出され、日本へ送還されることとなった。三千世界の神人禽獣虫魚を救済するための大本の神器「みてしろ」は出口聖師自らをも救ったのである。

三玉村のミロクさまの神霊は、入蒙のため保釈取消で大阪若松拘置所へ九十八日間収監された聖師のもとへ煙草「朝日」をもって慰問されたという。このため聖師の『三玉村のミロクの大神の祭典には必ず「朝日」を供えてほしい』とのお言葉により、三玉のミロクの大神の祭典には必ず「朝日」をお供えすることとなった。

瑞霊(ミロクの)大神の神霊の鎮座される不動山一帯は、ミロクの大神の尊像を中心として救世神の神蒐苑霊場であるが、大正十四年六月三十日に神命によって、高熊山、沓島冠島、高砂沖の神島とならぶ神域と神定められ「瑞霊苑」と名づけられた。不思議なことには瑞霊苑の北方には「朝日照り夕日輝く云々」という高熊山とほとんど同文の伝説が伝わっている。

(引用24 おわり)————————————————

昭和44年または45年の秋頃か,最初に同行した際にも,煙草「朝日」をお供えしたように思う。

5. 入蒙後の聖師の断言

入蒙の成功によって,『霊界物語』記述の二重性は不要になったと考えられる。その最たるものが昭和8年10月4日から口述開始された『天祥地瑞』であるが,入蒙記で大本そして聖師の出現の意義を入蒙中に発表されている。

5. このはなひめ

5.1 『霊界物語』小事典

木庭次守編,木庭元晴監修,2010. 霊界物語ガイドブック.

八幡書店.

これは,霊界物語ガイドブック pp. 1-434,霊界物語小事典 pp. 1-154,の二篇からなっている。

『霊界物語小事典』は1972年(昭和四十七年)五月五日に大本教典刊行会(代表出口うちまる)から発行されている。

上記の霊界物語小事典の次の項目を再掲する。『霊界物語』巻番号 を踏まえて,その『霊界物語』のその該当と思われる部分を,小事典の説明の後ろに,飯塚弘明氏のサイトからコピペしている。

このはな〔木の花〕 梅の花。【『霊界物語』巻番号 6-24】——

木花とは梅の花の意なり。梅の花は花の兄と云ひ、兄をこのかみと云ふ。現代人は木の花と云へば、桜の花と思ひゐるなり。節分の夜を期して隠れたまひし、国祖国治立の大神以下の神人は、再び時節到来し、煎豆の花の咲くてふ節分の夜に、地獄の釜の蓋を開けて、再び茲に神国の長閑な御世を建てさせ玉ふ。故に梅の花は節分をもつて花の唇を開くなり。桜の花は一月後れに弥生の空にはじめて花の唇を開くを見ても、木の花とは桜の花に非ざる事を窺ひ知らるるなり。

このはなさくやひめ〔木の花咲耶姫〕 富士浅間神社の御祭神で神使松岡芙蓉仙人を派遣して,出口聖師に高熊山修行を命じ玉うた神さま。神人和合の神で,報身ミロクの神業に奉仕される。【『霊界物語』巻号

1-1, 1-28】——

明治卅一年如月の九日[※]、富士浅間神社の祭神、木花咲耶姫命の天使、松岡芙蓉仙人に導かれて、当山に自分が一週間の修業を命ぜられた

このはなひめ〔木の花姫〕 富士山の神霊で,天地人和合の神。仏名は観世音菩薩,最勝妙如来,観自在天。【『霊界物語』巻番号

6-24】——

智仁勇の三徳を兼備して、顕幽神の三界を守らせたまふ木花姫の事を、仏者は称して観世音菩薩といひ、最勝妙如来ともいひ、観自在天ともいふ。また観世音菩薩を、西国三十三箇所に配し祭りたるも、三十三相に顕現したまふ神徳の惟神的に表示されしもの。

このはなひめ〔木花姫〕 五六七大神の一部または全部のご活動をされる,木の花咲耶姫の御本霊。【『霊界物語』巻番号 1-31, 40-6】——

『木花姫の神様も矢張り五六七大神様の一部又は全部の御活動を遊ばすのだよ。又天照大御神と顕現遊ばすこともあり、棚機姫と現はれたり、或は木花咲耶姫と現はれたり、観自在天となつたり、観世音菩薩となつたり、或は蚊取別、蚊々虎、カール、丹州等と現はれ給ふ事もあり、素盞嗚尊となる事もあり、神様は申すに及ばず、人間にも獣にも、虫族にも、草木にも変現して万有を済度し給ふのが五六七大神様の御真相だ。要するに五六七大神は大和魂の根源神とも云ふべき神様だ』

このはなひめ,の項は二つあって,音は一致しつつ,漢字表記に仮名「の」を挿入するかしないか,で区別されているが,『霊界物語』では漢字表記の場合,仮名「の」の表記は無いようだ。なにゆえ,このような区別がされているのか,わからない。言霊学的観点からの区分とは想像されるのであるが。

このように見てくると,出口なおが引用1のように,明治三十二年に,神の国に只の一輪咲いた誠の梅の花の仕組で、木花咲哉姫の霊魂の御加護で,という予言は,上記事典の,このはなひめ〔木花姫〕,の活動の一形態の,木の花咲耶姫,であることになり,五六七大神の一活動ということになるのである。ただ,聖師がそれを受けて,三代を,木花姫の肉の宮,としたことには疑問が生まれる。

聖師は,木花咲耶姫と木の花姫と木花姫を区別していない。聖師の発言なので,区別はない,と考えて良いのかもしれない。

なお,文献的には木花開耶姫または木花之佐久夜毘売があって木花姫または木の花姫はない。聖師の援用的な表現と言える。

5.2 報身みろく

次の報告には,木の花姫論考がある。上記の霊界物語事典より発行時期は遡るが,読者の理解の便宜上,このように配列した。

この木庭次守(1964)のテーマは,大本事件が三代の夫日出麿の発病によって,聖師などの保釈が早まったということであるが,神界の経綸の観点から論じられており,このはなひめ論はその中心をなす。次にその論点を簡潔に示す。

大本神諭の中に「大本は三代の経綸である」とあって,法身みろくは開祖で基礎的神業,応身みろくは聖師で宗教としての要素の完成,そして,開祖と聖師の直系として三代教主は報身みろくにあたる。その神名は開祖の大本神諭には木花咲耶姫命,聖師の著書には木花姫命とも示されている。三代教主は,真神の神格,神徳の完成した五六七大神の一部の顕現,また全部の顕現として,弥勒の神業を完成する活動をされるという。

ものすごいことになってしまったのであるが,開祖と聖師の書きおきではそういうまとめ方に行きついてしまう。開祖と聖師が次世代に大本運動が恙なく受け継がれるべく,三代教主の時代を保証する思いの反映と言える。

5.3 大本史とのずれ

木庭次守(1971)には,大本教旨,大本三大学則,大本四大綱領,大本四大主義,がまとめられているが,すべて聖師が打ち立てたものである。三代教主によって新たに追加されたものはない。追加してはならない権威がある。三代教主が,「真神の神格,神徳の完成した五六七大神の一部の顕現,また全部の顕現として,弥勒の神業を完成する活動をされる」という記述は,聖師の文献から抽出することはできるが,大本史とは大きなずれがある。「木の花姫=報身弥勒」宣言は,前節で述べたように「開祖と聖師が次世代に大本運動が恙なく受け継がれるべく,三代教主の時代を保証する思いの反映」なのである。

5.4 自然なつながり

上掲の出口禮子(2008b)の後半部には,王仁三郎の入蒙の理由の一つとして,「開祖の次男清吉の探索」(和明の調査結果)を挙げている。なおは,近衛兵にとられた次男清吉の生還を生涯待ち焦がれていた。明治28年(1895年),台湾での戦死の公報が入り,戸籍も抹消されて,なおは扶助料も得ていたのであるが,なおに懸かる艮の金神は「清吉は死んでおらぬぞよ」とくり返す。

出口禮子(2008b)での出口和明『入蒙秘話』に基づく清吉の消息は次のようになる。王仁三郎は入蒙して,中国赤峰で義兄清吉(王清泰)と出会って抱き合っている。「昭和46年,和明は大阪の貴金属商の息子長谷川久雄に出会って,彼が若い頃には,大陸で寺田憲兵中尉の探偵になっていて,王仁三郎を尾行した。その際の体験談を聞い」て,この出会いを知ったのである。この清吉こそ,日の出の神であり,大陸ではその活動をしていたことになる。

木庭(2002b, p. 208)では次のように誌されている。

〇出口清吉さん(昭和十九年七月二十九日聞き取り):清吉さん(大本開祖の二男)はお筆先に「死んでおらぬ」と出た時は死んでいなかったので、後に支那に渡って結婚し、ひかりかづらの身であったので、蘿清吉(ラシンキチ)と称えて、蘿龍という子供が出来ていたが張作霖に殺されたのである。支那に行って王仁は調べてきた。秘密だったので蒙古入記に出さず、後に発表したのである。

いずれが正しいかはわからない。前者だと王仁三郎の入蒙時の大正13年(1924年)には清吉は生きていたことになり,後者だと入蒙時には亡くなっていたことになるが,なおが受けた「台湾での戦死の公報」は誤りという点では共通している。張作霖に殺されたとすると1913年の中華民国成立後のことではないかと想像されるがその根拠はない。「蘿清吉(ラシンキチ)と称えて、蘿龍という子供が出来ていたが張作霖に殺された」,の文で,殺されたのはもちろん清吉のことだろう。

二人目の三代教主補である出口日出麿の旧姓名は高見元男である。大本七十年史編纂会(1967, p. 968, 976)によれば,明治30年(1897年)12月28日生まれであり,昭和3年(1928年)2月1日には、三代と結婚する。その日に,王仁三郎から日出麿と命名される。昭和3年(民国17年, 1928年)6月4日は張作霖は日本軍によって爆殺されている。清吉生存説からすると,高見元男は清吉の生まれ変わりではないと考えて問題はないだろう。

二代すみが信じた高見元男も日の出の神では無かったことになる。出口和明を中心としてきた愛善苑では,日出麿はニセ日の出神と断定している。聖師が清吉と大陸で会ったことは三代も聞いていた筈ではあろうが。

6. 倫理的世界の限界

6.1 なお神諭,日出麿随筆,直日随筆

大本の月刊誌として最も発行部数の多いものは,おほもと誌ではないだろうか。これを読み込んだことはかつて無く,本ページに関係すると考えて手許に置いていた,月刊おほもと,Vol. 16, No. 9(通巻181号)から,思うところをここに示したい。

開祖出口なお おほもとしんゆ 明治三十六年旧四月十七日 p. 18

————————————————(引用14はじめ)

木の花咲耶姫どのは,一人なりと分かりておらん神に言い聞かしなされて,和合させるおん役であるから,彦火々見(ひこほほでみ)の命どのもお手伝いをなされよ。

(引用14おわり)————————————————

出口日出麿 信仰覚書 p. 21

————————————————(引用15はじめ)

キリストの言いしごとく,真に幼児のごとくならざれば,天国には入り得ざるものぞ。幼児のごとくとは,一口に言えば,邪気なきなり,陰謀存せざるなり。つねに精霊に導かれてあるなり。俗衒(ぞくげん)の気なきなり。いまの世を基本にものを判断せざるなり。恥ずべきを恥じ,恥ずべからざるを恥じざるなり。わが持てる智識(ちしき)が,毫も邪魔になることなく,ますます身を益し,人を利する一方なるなり。実に実に,かかる人にのみ天国は開かる。よく人を観,よく吾を観るべし。

(引用15おわり)————————————————

三代教主出口直日 随想塵塚 p. 23, 25

————————————————(引用16はじめ)

平和運動に先鞭をつけさしてもらったことは,意義のあることでした。しかし今は,世間では騒いでも,大本の信仰をさしていただいている者は,平和を叫ぶのではなく,心の中に養うことで,”平和の霊府”とならしていただくことです。

教をしっかり受けとって,心の立替え立直しをすることで,神さまのなさる立替え立直しのご用に奉仕さしていただけるのです。外に向かって立替えを叫ぶことは,その方の人に任しておけばよいので,それがやりたいのであれば,その方にまわってもらうことが結構です。(以上,p. 23)

(中略)

私の祈りの一番の眼目は,世界中の人々が仕合せになってもろうことです。そのためには,世界を大きく二つに分けている共産主義と資本主義の両陣営が,お互いに相手の行方を理解し合う,両方がそういう心になって歩みよってもろうことが一番大切だと思います。それで私は,何よりもそのことを,日夜,祈らずにはおられないのです。

大本という所は,どちらの陣営にも偏ることは許されないところです。そのことは,開祖さまのお筆先を丹念に,一つ一つ,しっかりと頂いてもらえば,大本がどういうところか,何をするところかということが分かってくるとともに,はっきりします。 (以上,p. 25)

(引用16おわり)————————————————

6.2 実現性は

7. 聖師の予言の二つの例

このページに関連して,二つの予言について言及したい。三代にとって,実の父親の神性を否応無く見せられても,瑞嶺聖師を神として見ることができず,父親を尊敬することもできなかった。一般社会では関東大震災の予言については,大新聞を含めて,大賛美が上がったりしたが,そういうこともあった(らしい),としながらもその理由に深く思い及ぶことは無かった。このWebページを書くに当たって,このテーマ,三代は木の花姫か,にこだわって,『霊界物語』を読む機会を得て,僕は忘れていたのか,それとも今回「発見」したのかわからないが,太平洋戦争の予言に出くわした。預言を求めることは新約聖書にも厳しく戒められているが,ナザレのイエスは過去のエンゼルの預言を実現すべく自ら死を選ぶ。

予言が適中することは,時の権力者だけでなく,「一般大衆」も,賛美だけでなく,恐れを懐き,やがて,敵意を持つようになる。予言をすることで神の仕組が狂いを来すこともあるだろう。王仁三郎の言動や著作でさえも,謎かけのようなものが多い。『霊界物語』には多くのエピソードが組み込まれている。だいたい,悪人同士の会話である。だらだらと読むに絶えず,ぼくは飛ばし読みすることが多い。iPhoneで読んでいるが,画面をどんどん流していっても,だらだらした会話が続いて行き,瞬く間に,一巻が終了してしまうこともある。このだらだら会話の中に,予言が組み込まれていることもある。ただ,誰が読んでもわかるような記述にはなっていない。僕が予言と出会えるのは,祈りというよりも,信仰に支障を来すような深い疑問を持って読む時である。その代表的なものは,霊界物語三神系時代別活動表 であり,三代教主は,澤田姫であった。この三代教主は木の花姫か,のウェブページ作成過程でも,『霊界物語』第60巻とこれを取り巻く環境について,大きな発見があった。

7. 結論は出た

これから書き込みが必要だが,今日,タニハに出かけて,智恵を貰えて,結論は出た。ストーリーは今後書き込んで行く。

大正12年4月の三代事件,木の花姫の代々教主セオリー崩壊,昭和4年(1929年)7月30日に直美誕生,転覆を避けるために,木の花姫より上位の厳霊再来とした,それでも転覆。三代の澤田

以上,2024/04/29。

参照文献リスト

本文中に配置していたが,どうにも使い勝手が悪く,まとめて,最後に配置することにした。著者名あいうえお順+発行年次順に配列する。なお,出口王仁三郎著『霊界物語』の引用についてはここには,再掲しない。ネット上に公開されている文献はリンクを設定している。

愛善苑事務局,1990. 研鑽資料: 座談会 三代時代をふりかえって

——よつぎとは何であったか——.

大本信徒連合会特別委員会, 2005. 第一部 なぜ栄二先生は提訴されたか? 大本第三次事件資料 3, pp. 1-16; 第二部 栄二先生処分の根拠とした十二項目について. 大本第三次事件資料 3, pp. 17-25.

大本七十年史編纂会, 1964. 大本七十年史上巻. 827p.+ 編纂会スタッフ.

大本七十年史編纂会, 1967. 大本七十年史下巻. 1319p. + あとがき,編集スタッフ,エス語要約など.

加藤明子, 1923. 「筑紫潟 二代教主・三代教主補 九州巡教随行記」(飯塚弘明さんのWebサイト).『神の国』誌の第六信(大正12年1月10日号, p.9〜),第六信続きと第七信(1月25日号,p. 12〜).

木庭次守,1964. 大本事件解決の鍵 −日出麿先生の荒行ー. おほもと,Vol. 16, No. 9(通巻181号),pp. 52-57.

木庭次守編,1971. 大本教義. 研究資料2, 大本本部青年部.

44p.

木庭次守編,1988. 出口王仁三郎玉言集 新月のかけ 霊界物語啓示の世界. 日本タニハ文化研究所刊,604p. 本書は武田崇元氏のご厚意で,次のように,再版(上下巻)することができた。

木庭次守編,2002a. 出口王仁三郎玉言集 新月の光. 上巻, 八幡書店, 365p.

木庭次守編,2002b. 出口王仁三郎玉言集 新月の光. 下巻, 八幡書店, 454p. + 見出し索引 18p.

木庭次守編,木庭元晴監修,2010. 霊界物語ガイドブック.

八幡書店.

サルトル, ジャン ポール , シモーヌ ド ボーヴォワール,加藤周一, 白井浩司, 日高六郎, 平井啓之 他,

1967. 『サルトルとの対話』人文書院.

塩津晴彦, 2008. 「錦の土産」全文の公開にあたって. 『神の国』, 2008年1月号(本誌第三三三号),pp. 19-46. 霊界物語.ネット 王仁三郎「錦の土産」

出口王仁三郎(大正十三, 1924MS). 錦の土産.

出口禮子,2008a. 『大地の母』その後の取材から. 連載①, 月刊『神の国』(1980年第三種郵便物認可,愛善苑), 2008年1月号,pp. 47-51.

出口禮子,2008b. この天地の大いなる謎 ——日の出別神考——. 連載②, 月刊『神の国』(1980年第三種郵便物認可,愛善苑), 2008年2月号,pp. 34-39.

玉置文弥,2023. 第二次大本事件が残したもの: 日中戦争・「大東亜戦争」下における道院・世界紅卍字会の「日本化」. コモンズ,2023 巻 2 号, pp. 95-131.

徳重高嶺,1990. 神定四代 出口直美さまとその神業. 『愛善世界』(発行: 山本滋,印刷: 島根印刷株式会社),No. 91,

pp. 4-12.

永岡 崇,2013. 宗教文化は誰にものか ——『大本七十年史』編集事業をめぐって——. 日本研究,No. 47, pp. 127-168.

日文研,日本研究,第47集 https://nichibun.repo.nii.ac.jp/record/451/files/nk47005.pdf

以 上